El Parque y mi infancia se fundieron en una imagen que también era gusto, olor, tacto, sonidos.

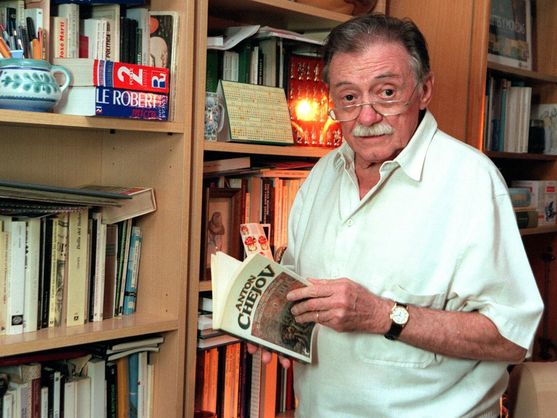

MARIO BENEDETTI

En verano solemos visitar y disfrutar de nuestros parques. Aquellos que siendo niños utilizamos en nuestros juegos; o esos otros que han marcado nuestra vida en nuestra localidad de origen o donde residimos. Hace años comencé a frecuentar uno de los parques más emblemáticos de Madrid. Los jardines del Retiro. Corría la primavera del año 1979 cuando comencé a pasearlo. Acudí allí para leer algún viejo libro, adquirido en los puestos de libreros de la cuesta de Moyano.

En ese tiempo, acababa de terminar mis estudios y tenía pendiente de realizar el servicio militar. El futuro parecía incierto y poco halagüeño. Pero la paz que proporcionaban sus paseos, contribuía a una mejora general del estado de ánimo. Aquellas visitas no impedían una cierta melancolía debido a la incertidumbre de un futuro que, a pesar de todo, era esperanzador.

Tres años después, descubrí los verdaderos encantos de aquel viejo parque. En él sentí lo que significaba para los jóvenes en sus primeros escarceos amorosos; aprendí a sentir un pálpito, propio de los sentimientos más nobles de juventud. Aquella pasión, que parecía inagotable, lo inundaba todo. Fue el lugar en el que los sentimientos se manifestaban de forma espontánea. Y aunque el ardor de aquella lejana primavera se haya ido enfriando, siempre estará presente en mis recuerdos.

Porque a partir de entonces todo pareció distinto. La luz hacía brillar de otra manera aquellas plantas con sus flores, sus paseos, sus fuentes, el estanque, o sus embelesados moradores… El olor a humedad y el aire fresco purificaban el ambiente y la primavera se hacía sentir en todo su esplendor.

Las pequeñas historias y las vivencias fueron muchas. Aún revolotea en mi cabeza, la del viejo retratista que nos hizo nuestra primera fotografía. Y que la previa desconfianza hacia aquel profesional, quedó sin efecto cuando nos llegaron las fotos que, anticipadamente, habíamos abonado.

Recuerdo también, nuestro primer y accidentado paseo en barca por el estanque. Como esforzados aprendices de remeros, apenas nos movimos unos metros en la primera media hora de navegación. Luego, fuimos adquiriendo cierta habilidad para evitar, por lo menos, chocar con el resto de embarcaciones. Y, al final, aunque con retraso, llegamos al embarcadero del que habíamos partido.

Aquel parque lo recorrimos en toda su extensión en las muchas visitas que le hicimos entonces. En los rincones más bonitos de sus jardines le hice las primeras fotos. Nuestros paseos eran interminables. Cuando nos parábamos en alguno de sus bancos, las horas y casi los días, se nos hacían tan breves que parecían un suspiro.

Pero la más llamativa de las historias fue la de la gitana. Su curiosidad por la quiromancia y su deseo de conocer su futuro, le llevó a aceptar que aquella señora le leyera la mano. Después de decirle algunas vaguedades, más o menos lógicas, puso precio a su servicio. La falta de acuerdo hizo que, aquella buena mujer, pasara de la buenaventura a la maldición, sin solución de continuidad. Aunque su maleficio, con todos sus aditamentos, no funcionó.

De vez en cuando volvía a pasear, en solitario, por aquel viejo parque. Cuando habían pasado casi cuarenta años, volvía a sentir la misma emoción que me conmovió entonces. Pero en el invierno, cuando no hay casi visitantes, cuando la mayoría de los árboles se quedan desnudos y el frío penetraba hasta en los huesos, el ambiente era desapacible. Y la nostalgia encontraba su hueco en cualquiera de los rincones más añorados.

Los recuerdos más agradables se agolpaban en mi memoria como si, de nuevo, quisieran volverse realidad. Pero su tiempo había pasado ya. Ese tiempo en el que casi todo es posible. Porque el frío del ambiente de esas últimas visitas, parecía contagiar a los sentimientos de entonces. Y la tristeza volvía a estar presente, aunque esa vez era distinta, porque la melancolía de antaño, daba paso a la nostalgia de ese momento.

Dentro del Retiro, en la salida por la cuesta de Moyano, se encontraba la figura en bronce de Pío Baroja. Hace algunos años la sacaron fuera del parque a una calle próxima. Pero su aspecto sigue siendo el mismo que la primera vez que la vi. Con su boina y su bufanda parecía burlarse del tiempo, aquel en el que en el viejo reloj de su salón, se leía la inscripción: “Todas las horas hieren. La última mata”. Pero aquel reloj ya no marca las horas de Don Pío. Él ha ganado la inmortalidad, y, en ese estadio el tiempo ya no cuenta.

Al marcharme pienso en nuestros momentos felices, confiando que, a pesar de todo, el Retiro, seguirá siendo depositario de nuestras vivencias, confidente de nuestros secretos y que, en algún escondido rincón, permanecerán guardadas para siempre nuestras ilusiones y nuestras esperanzas.

Me gustaría que, como para Baroja, este lugar se convirtiera en nuestra morada intemporal. Pero, en cualquier caso, el parque, —nuestro parque—, seguirá siendo para mí un lugar mágico, casi sagrado.