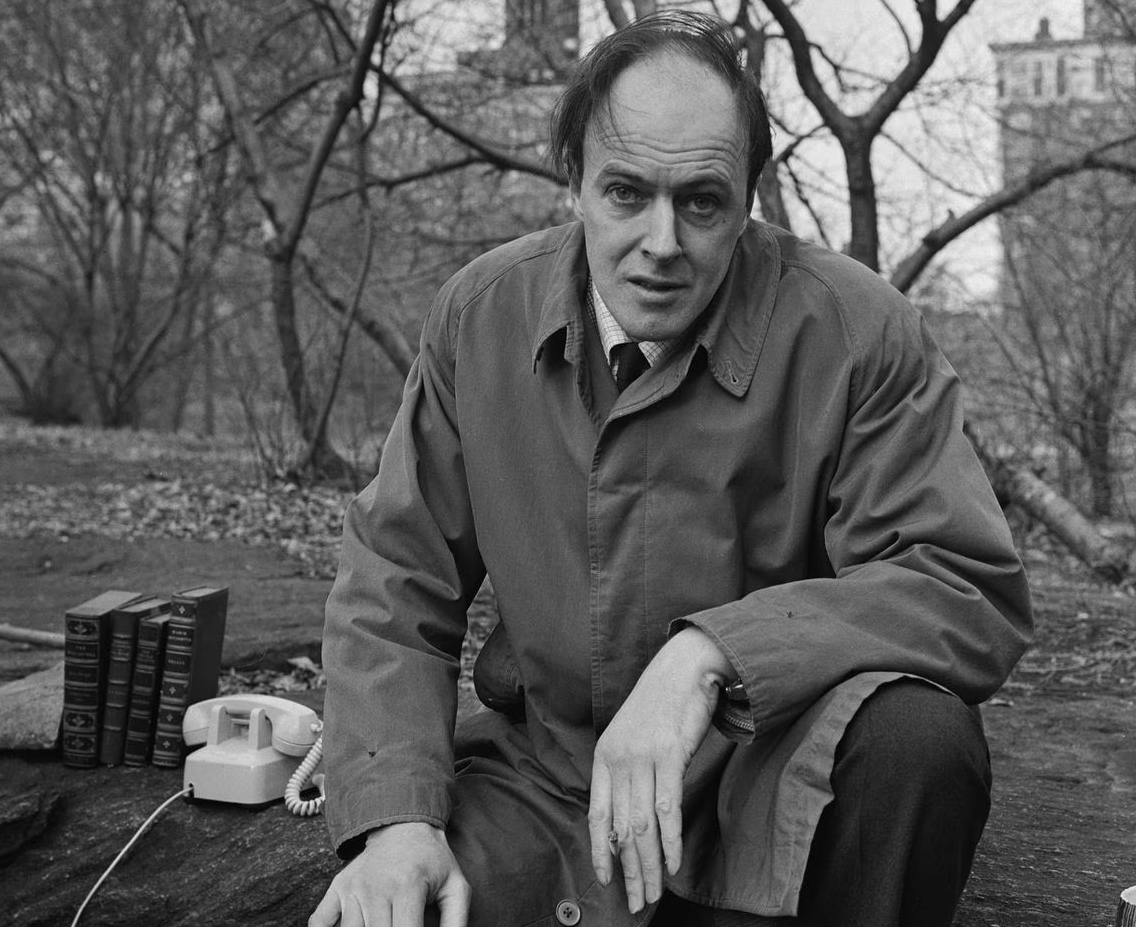

El trabajo de José Luís Pardo Guerras culturales (El País, 27 de febrero) se anticipaba en un día al editorial del mismo periódico a propósito del affaire Roald Dahl, que todos ustedes conocerán por el debate de estos días. Sin que se hayan establecido relaciones entre ambos textos, cuando bien a las claras se conectan en esa suerte de bucle melancólico e irónico. ¿Se deben corregir y actualizar, obras del pasado para acomodo a los nuevos valores de lo ‘políticamente correcto’? Y ¿hasta dónde se debe llegar en ese supuesto acomodo de lo escrito ayer, para no escandalizar al público de hoy?

Pardo anota la genealogía de las llamada Guerras culturales como dato a tener en cuenta. “Aunque nominalmente recuerde a la Kulturkampf de Rudolf Virchow, la expresión “guerra cultural”, hoy tan extendida, procede en su significado actual de lo que en las décadas de 1960-70 se llamó “revolución cultural”. Originada en la China de Mao, en las democracias occidentales de esas décadas la fórmula designaba la estrategia adoptada por la izquierda revolucionaria para contrarrestar su declive en unos países en los que los partidos comunistas iban camino de la irrelevancia electoral o eran ya extraparlamentarios, y su implantación se reducía casi exclusivamente al sector cultural (espectáculos y universidades)”. Pardo prosigue la visión política de lo que han supuesto las batallas culturales, encubiertas bajo formas de acción política travestida de oropeles formales y revisiones intelectuales. “En cuanto la situación económica empeoró en 2008 y empezó a dificultar la prosecución de la lucha contra las desigualdades, que había sido hasta entonces el fundamento de la democracia social y de la cohesión política, volvió a aparecer toda la artillería retórica sesentayochesca de la revolución cultural, que se ha revelado como una vía mucho más fácil y rápida para alcanzar triunfos electorales, aunque sus costes sean la transformación del estado del bienestar en estado del malestar, el enquistamiento de la discordia social y la conversión de la esfera pública en una confrontación “cultural” y libidinosa –ahora decimos “emocional”– de identidades de todo género que corroe el régimen de opinión pública. Una confrontación que ya no se llama “revolución”, sino “guerra cultural””.

Desde esta perspectiva de la práctica ‘buenista’ de las artes y las letras, habría que revisar –y sancionar de hecho, como forma de nueva censura– todo el caudal precedente de las artes y las letras: desde Sófocles a Shakespeare, desde Quevedo a Miguel Ángel, y tantos otros creadores que en sus excesos verbales y visuales rompieron un orden apacible previo que en algunos momentos se han querido revisar y posponer. Algo parecido podría decirse de las películas históricas que pudieran herir sensibilidades del presente y por ello hubiera que prolongar escotes –como hiciera la vieja censura moral de espectáculos del franquismo rancio y monacal– o evitar los cigarrillos de tabaco o de marihuana. Y en esas estamos.

Ya sabrán la pretensión de los editores de la obra del escritor británico, de editar la obra ‘reescrita’ al gusto de las nuevas generaciones de pequeños lectores y en evitación de conflictos identitarios y a favor del lenguaje inclusivo, lejos de la torpedería de los cuentos de los hermanos Grimm o de Andersen. También se insinúa ahora la conveniencia de que los jóvenes lectores de Dahl respeten la diversidad y eviten conflictos de percepción del orden ritual y de valores no menos ritualizados. Desde esta perspectiva de los neovalores de la moral social habría que revisar buena parte de creaciones –de todas las creaciones em si conjunto– que, surgidas en otro contexto histórico, pudieran incomodar las conciencias actuales de esta suerte de neopuritanismo global.

Por ello la pretensión editorial de El País fija el marco conceptual del momento sirve de referencia cruzada: “La decisión de rebajar el estilo cáustico de los libros de Roald Dahl ha relanzado su nombre, pero también evidencia el peso de las leyes tácitas de la corrección política sobre la literatura juvenil. Ante el revuelo ocasionado, su editor ha optado por publicar las novelas sin cambios y con cambios (desaparece un “cara de caballo” aplicado a una directora de escuela, madre y padre serán prudentemente “progenitores” y ya no habrá más “gordas”) Y desde aquí se señala que “el debate planea sobre la legitimidad de la censura como presunto gesto progresista para resolver los conflictos de lenguaje y moral”. Incluso aclara algo sobrevenido –y aquí el enlace con la reflexión de José Luís Pardo–. “La decisión de cambiar algunos términos del lenguaje público nació como bandera de la izquierda en los años ochenta con el fin de hacer visible a través de la lengua el respeto que debían merecer todas las minorías (de clase, de género, étnicas) y acabar con una discriminación que atraviesa la calle y las instituciones y cristaliza en el lenguaje. El lenguaje no cambia la realidad, pero ayuda a hacerlo. Cambiar las palabras para designar una realidad sin estigmatizarla fue una conquista social de nuevos derechos”.

Pero las conquistas sociales las acaba cargando el diablo de la oportunidad poco oportuna. Y así: “El giro perverso llegó cuando la derecha mediática y política, sobre todo en EE UU, convirtió esa expresión, ‘corrección política’, en una caricatura destinada a subrayar sobre todo lo que había de censura por parte de la izquierda, muy lejos del objetivo originario de hacer que el lenguaje —maricón, bollera, sudaca, gorda, gitano, negrata— abandonase el insulto excluyente y normalizase la vida de sectores históricamente maltratados, no solo de palabra sino también de obra”. Hasta aquí la constatación de un hecho que ya había sido relatado por Robert Hughes en su trabajo de 1993 La cultura de la queja. Trifulcas norteamericanas, donde aborda el universo de lo ‘políticamente correcto’ y del derivado lenguaje eufemístico, empleado en aras de la supresión del victimismo y de la hegemónica ‘cultura de la queja’, como anticipo de todo el movimiento del lenguaje inclusivo. Eufemismo verbal que acaba produciendo tanto una alteración del lenguaje como una traslación de la realidad misma. Por ello, Eufemismo, circunloquio y etiqueta como denominé mi trabajo de 1995 en el diario La Tribuna.

Y es que –prosigue el editorial citado– “Hoy el riesgo bajo el que viven las democracias es que el buen fin de respetar los derechos de las minorías se convierta en un instrumento de fiscalización puritana de la libertad de expresión en las artes y la literatura, y hasta conduzca a un retroceso civil que al menos la sociedad española no tiene tan lejos en el tiempo: la vieja costumbre de advertir (como sucede ahora en algunas plataformas) con dos rombos o un aviso escrito de la peligrosidad de lo que el ciudadano podía esperar en las pantallas —una teta, o dos, un culo o un tremendo beso apasionado—. La educación democrática no pasa por asumir la censura, sino por la exposición razonada de los conflictos de nuestras sociedades. La perversión de la corrección política consiste en entronizarla como nueva moralina biempensante y sobreproteccionista. La exhibición desorbitada de censura social es lo contrario que desarrolló la tradición ilustrada sobre la base de la razón práctica, la tolerancia de la diferencia y la pedagogía civil”.

La aventura prohibicionista de la editorial Random House –finalmente rectificadas– la remataba la escritora Lucía Ljtmaer con unas palabras certeras “Resulta sano que esta aberración editorial haya copado las columnas de opinión y secciones de los medios de comunicación. Da que pensar, eso sí, la conclusión apresurada de algunos planteamientos: que vivimos en una excepción histórica marcada por la estupidez de la corrección política, que jamás la cultura se ha visto tan amenazada como ahora y que seguimos una línea descendente que nos llevará a un abismo woke en el que nada podrá decirse y nadie estará a salvo de la pira”.

Pues eso, Kulturkampf, Guerras culturales, Revolución cultural, Cultura de la queja, movimiento woke y cultura de la cancelación como parte de lo mismo.