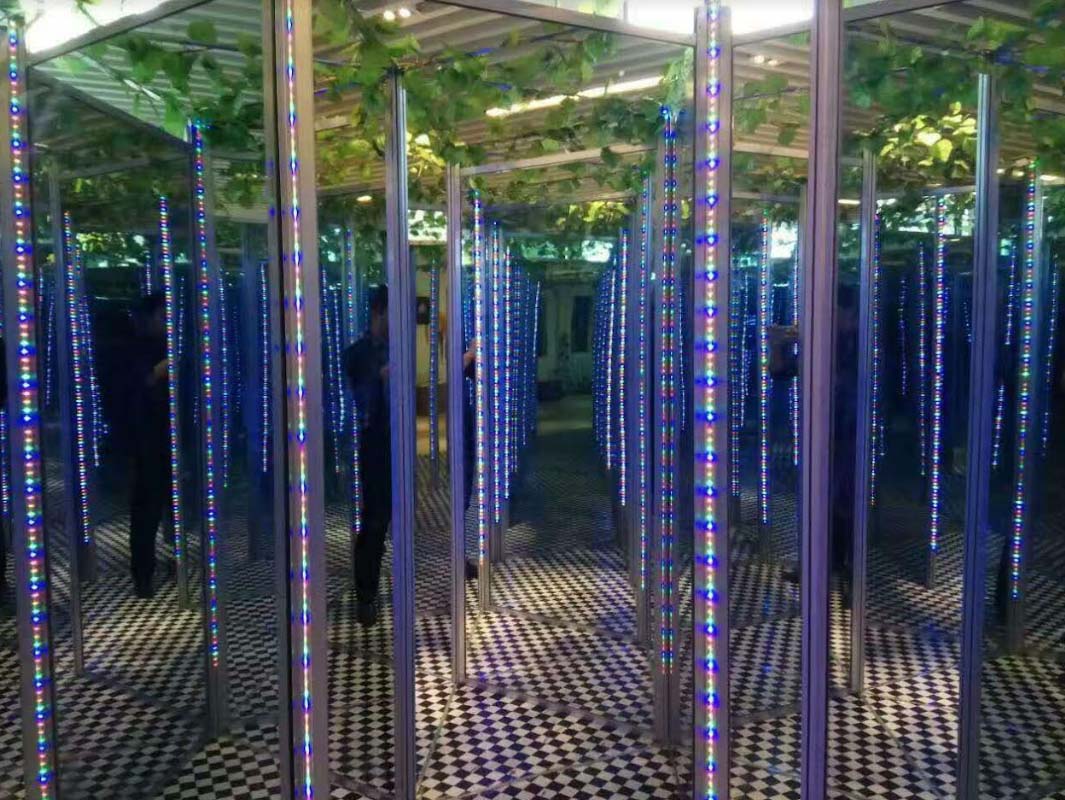

Manuel Valero.- Había una atracción en la ferias de mayo de mi niñez que consistía en un laberinto. No era una caseta terrorífica como las del trenillo de la muerte que adornaba su frontal con pinturas de un gore sofocante. Esta que digo era transparente y era eso precisamente, la transparencia, lo que me hacía creer que no sería difícil salir de aquel laberinto de cristal que hasta se podía ver desde el exterior. Consistía en un dédalo de piezas de cristal colocadas al modo de una encrucijada diabólica. Desde fuera la gente veía a los que estaban en el interior buscando la salida como zombis con las manos adelantadas para no golpearse. Era ese topetazo lo que provocaba aglomeraciones para ver la torpeza del perdido en el laberinto. A mí me resultaba muy contradictorio. Y no es que fuera un niño muy listo -era más imaginativo que listo-, es que creía que los laberintos eran sinuosos y húmedos, o si consistían en un seto gigante que se quebraba en una geometría imposible eran una añagaza porque detrás de la espesura podía surgir el peligro. Pero aquel laberinto no tenía zonas oscuras, era un laberinto de cristal que se podía ver desde el exterior como si fuera un escaparate en cuyo interior deambulaban sin sentido personas desoladas y perdidas.

Me detuve a observar a un niño que se había separado de su madre creyéndose con la capacidad suficiente como para encontrar la salida con facilidad. Eso pensaba el chico con la temeridad de la inocencia. Hasta que comenzó a andar sin que sus pasos, sus ojos o sus manos lo llevaran por el trazado correcto y sí al mismo sitio. Y lo sorprendente era que el niño veía a su madre con cara de esa preocupación tan reconocible que es la antesala del terror y el llanto, y la madre veía a través de las mamparas de cristal la evolución de su heredero pero con una diferencia: la madre ya había encontrado el truco que la hacía libre. De modo que se detuvo con un poco de compasión y paciencia a que el niño hiciera la propio. Pero no. Así que la mamá regresó donde estaba su hijo y lo sacó afuera mientras le señalaba la parte inferior de la cristalería que rozaba el suelo.

Así que curioso y con ganas de experimentar la sensación de andar perdido en un laberinto de cristal en el que podía ver a otros que como yo andaban dando tumbos como los empecinados juguetes a pilas atascados en un pared… de un salto me vi ante la taquilla y saqué un ticket de a dos pesetas. La entrada era libre y se podía pasar al laberinto sin esperar, salvo que el interior quedase atiborrado de torpes de solemnidad.

Deduje que un laberinto de cristal era una broma, que se podía hallar la deseada escapatoria en unos pasos y que llegado el caso siempre podías llamar la atención aporreando los cristales como yo ya había observado mientras meditaba en entrar o en ahorrarme las dos pesetas de la entrada y gastármelas en una suculenta manzana dulce recubierta de rojo caramelo.

Comencé a andar, parecía fácil, iba despacio, prevenido con las manos para no chocar, y seguí avanzando… Pero de nuevo me vi en el mismo sitio de partida. Lo intenté de nuevo y fui evolucionando por las tripas de aquel odioso bosque cristalino. Esquivé la dirección que me llevó al comienzo y sin darme cuenta me vi en uno de los extremos, rodeado de pasillos sin que ninguno de ellos me devolviera a la luz exterior que yo podía ver como un triste cautivo.

Hasta que recordé el truco: miré hacia abajo y comprobé que el único pasillo que daba a la calle dejaba una rendija de un dedo aproximadamente entre el suelo y el borde inferior la pared traslúcida. Era larga y sinuosa la senda liberadora como lo son todas las sendas liberadoras. Y logré salir.

Después de aquello me quedé un buen rato ante la atracción a mirar desde la atalaya superior de mi experiencia cómo deambulaba la gente perdida. Solo había una diferencia: la gente mayor se reía cuando se golpeaba, en cambio lo niños se reían al principio, luego, si no daban con el camino correcto lloraban o esperaban a ser rescatados.

Ahora, de adulto, recuerdo aquella atracción y pienso que las situaciones aparentemente transparentes, porque lo son sólo en apariencia, son las más difíciles de salvar. Te hacen creer que ves las cosas claras al tiempo que sigues atrapado en una trampa. Con el tiempo comprendes que verdadero laberinto es la vida: algunos encuentran una salida más tarde o más temprano. Otros, no.