La semana pasada se celebró la XII edición de la Feria Nacional del Vino en Ciudad Real. Y en ella participaron muchos de los responsables de la policéfala administración pública española. Acudieron representantes de las entidades locales —ayuntamientos y Diputación Provincial—, de la Comunidad Autónoma y de la Administración General del Estado, además de responsables de distintas administraciones institucionales. Pero no asistieron solo para apoyar al sector del vino, no; lo hicieron también para hacerse visibles en este periodo electoral en el que nos encontramos.

La cultura del vino ha evolucionado extraordinariamente en España en las últimas décadas. Hace años se servían los populares chatos —palabra de origen romano— con vino peleón de garrafa y de variedad de uva indeterminada, en tascas, bodeguillas, mesones o en tabernas, cuyos consumidores eran bebedores frecuentes —y algunos dipsómanos—, de paladares menos exigentes.

Hoy se sirve en bares y locales especializados, en botella y con una gran diversidad de productos técnicamente bien elaborados. Hay vinos jóvenes, de crianza, de reserva o gran reserva; vinos espumosos o generosos; de multitud de variedades, incluso combinadas entre sí; los hay tintos, rosados y blancos, con numerosos tonos y aromas cada uno de ellos. El bebedor actual es de paladar más exquisito, aunque de consumo moderado. Y mimetizamos a los franceses cuando exigimos la carta de vinos en los restaurantes.

Pero los datos no engañan. Según la Organización Internacional de la Viña y del Vino, en nuestro país el consumo de vino por habitante y año, en 2021, fue de 26,2 litros, mientras que en Italia ha sido de 46, en Francia de 46,9, y en Portugal —que encabeza este ranking— de 51,9. Nuestros vecinos, que además son nuestros competidores en el mercado mundial, prácticamente nos doblan en consumo.

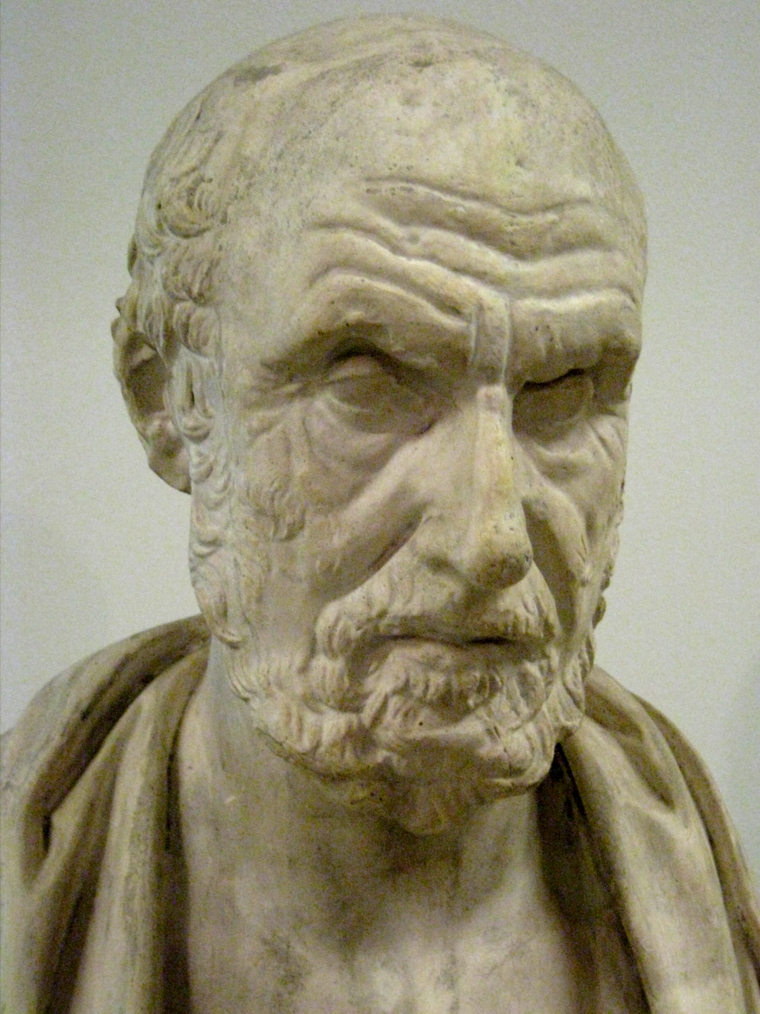

En cuanto a sus bondades, hay que decir que, desde la antigüedad, se entiende que el consumo moderado de vino es adecuado para la salud. Hipócrates, —considerado el padre de la Medicina—, que nació en Grecia hace más de dos mil quinientos años, decía que “el vino es una cosa maravillosamente apropiada para el hombre si, tanto en la salud como en la enfermedad, se administra con tino y justa medida”.

Volviendo a FENAVIN. Más allá de las cifras sobre contactos comerciales y de los millones de euros que ha generado este evento —según nos cuentan nuestros políticos—, esta feria debe reconocer a todo el sector que, en nuestra tierra, proporciona una mano de obra que fija población en muchos municipios y que aporta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestra región.

Este año se han nombrado embajadores del vino a numerosos personajes públicos, entre quienes había escritoras —como María Orduña o Elvira Mínguez—; comunicadores —como Carlos Sobera—; directores de cine —como Manuel Gutiérrez Aragón—; y, entre otros, estaba el veterano político —ahora senador—, Nemesio de Lara.

Cada botella contiene —además del vino—, la ciencia, la dedicación y el cariño que aportan todos los profesionales que intervienen en este largo proceso —viticultores, enólogos, divulgadores y comerciales—, que se inicia con el cultivo de la vid y termina cuando el vino llega a la mesa del consumidor, después de una esmerada elaboración.

En la visita a la feria busqué los vinos premiados por la Denominación de Origen La Mancha el pasado mes de marzo en Alcázar de San Juan. Pude probar varios de ellos, pero una de las botellas —por la que tenía un interés especial—, no aparecía. Se trataba de un vino elaborado en El Toboso, con el nombre de Galán de Dulcinea, que obtuvo el primer premio en la categoría de blancos jóvenes de la variedad airén.

Y no apareció. Cosas de la logística, o de las meigas gallegas que pululaban por allí. Sin embargo, en la Galería del Vino, sí que encontré un excelente tinto tempranillo de crianza de 2017, elaborado en la misma bodega, bajo la marca Quiñón de Rosales.

En esta edición de FENAVIN, además de los excelentes vinos de Rioja o de los nobilísimos de Ribera del Duero, parecía no faltar ninguno de los importantes que se producen en España. Estaban los gallegos; los vascos; los de Aragón; los catalanes; los de Zamora, León y Burgos; los de Baleares; los de Canarias; los de Montilla-Moriles; los de Jerez; los de Jumilla; los de Alicante y Valencia; los de Extremadura; y, entre otros, todos los de Castilla-La Mancha.

Visita obligada fue la del stand de Dehesa del Carrizal, un vino de pago excelente, del que su enólogo nos dio una clase magistral. También degustamos un buen vermú extremeño. Y terminamos en el puesto de una de las marcas estrella de la región. La del antiguo coñac Peinado, renombrado como brandy en los años ochenta. Nos contaron la historia de la filoxera en Francia que precedió a la licencia para obtener holandas en Tomelloso, lo que propició una floreciente industria de alcohol vínico a finales del siglo XIX, que hoy sigue funcionando. Se trata de un producto delicatesen que se vende, sobre todo, en establecimientos gourmet.