«Sonaba el rumor de un chorro o quizá de varios solapados allá a lo lejos, sirviendo de banda sonora de las conversaciones que mantenían un señor delgado y enclenque que respondía al nombre de Alonso con otro más bien chaparrete y bonachón conocido como Sancho.

Ambos, aunque con gran desconocimiento a pesar de las múltiples lecturas del primero de los citados en múltiples materias, parecían hablar de unos insectos que planeaban por aquella gran superficie que les rodeaba, encontrando como tercer interlocutor a un cura que sabía mucho de aquellos bichos, a los cuales trataba de alcanzar con una especie de red para aumentar su propia colección, ante el lamento que una joven portadora de un cántaro expresaba. Aunque, habría que decir que a aquel sacerdote le habían salido competidores en aquella persecución, pues unas ranas chapoteaban en torno a una colorida fuente y, a través de su ágil lengua, atrapaban todo aquello que planeaba sobre sus cabezas.

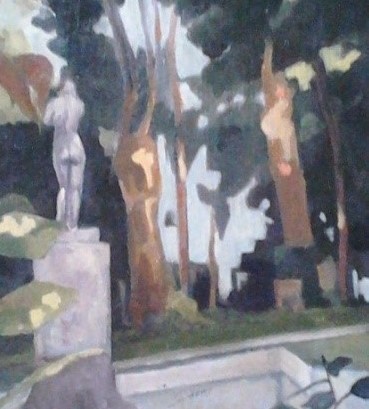

Mientras tanto, callada, como atusándose el pelo, aunque temerosa de aquellos insectos a los que no era proclive en exceso y por ello había pedido al cura don José María, su ayuda, en aquellos efervescentes tiempos primaverales, aparecía la citada muchacha mostrando toda su belleza, pensando unos que portaba un cántaro, aunque quienes más agudizaban su vista, acertaban a contemplar el hermoso cuerpo de una joven, pero que había adoptado la forma de una escultura, tras ser motivo de una especie de maldición o conjuro por haber sido reconocida por su propio esposo. ¡Su hermosura tuvo la culpa de aquella transformación! La notoriedad de su marido, desconocedor de que ella hubiese posado como modelo para el escultor de aquella figura, sería una de las principales causas que la condenarían a ese nuevo estado pétreo.

Mientras tanto, prosiguiendo aquel diálogo, el día comenzaba a aclararse, el rumor de los diversos chorros que por otros caños se distribuían, acompañando a aquella animada conversación entre el hidalgo, el labrador y el sacerdote.

Aquellas alimañas seguían siendo el tema fundamental de su perorata, pues la benigna estación primaveral los mostraba también como elementos transmisores de aquella función principal que necesitaban las flores que por allí iban emergiendo.

– Sepan ustedes caballeros, que aquí uno lleva muchos años detrás de estos bichos como para no conocerlos bien, pues de lo que he escuchado de ustedes veo que no son muy dados a ir detrás de ellos ni tener la paciencia suficiente como para poderlos atrapar.

– Verá usted, padre. Creo que los fines en mi vida son más elevados que ir detrás de animalejos voladores como los que usted persigue. ¿No creerá que el bien y el mal se combaten con esa malla que lleva usted sujeta a un artilugio de madera y pretenderá con ello ser un experto en estas lides? ¡Aquí mi buen amigo y yo tenemos otras cosas mejores que hacer!

– Entiendo, don Alonso, que eso de voladores lo dirá por los que surcan los cielos, pero no hace falta levantar la vista del suelo para poder atraparlos, pues sin alas y pisando el terreno como nosotros también se hallan unos cuantos.

– Disculpe usted, señor cura, pero aquí mi señor y un servidor no buscamos perseguir eso que usted llama bichos sino a otro tipo de alimañas que normalmente andan a dos patas como usted y yo.

– No sea usted como su rucio, mi buen Sancho, ¡pues lo que usted tiene son piernas!

– Será lo que usted dice, pero no teniendo las entendederas de mis dos acompañantes me ha comprendido en cuanto a que buscamos hacer el bien y combatir el mal entre los hombres… y esos bichos demasiada monserga dan con ese tiempo tan bochornoso que tenemos en esta tierra que a uno se le pegan hasta en las entrañas. ¡Y, además, bien sabemos de hambres, piojos y moscas los escuderos de los caballeros, aunque no seamos capaces de atraparlos!

– Comprendo señores que sus preocupaciones en la vida vayan más allá que entender a estas pobres criaturas de Dios, pero tengan ustedes mesura en sus palabras que con sotana o sin ella me haré igualmente entender y no se hable más.

– Disculpe padre mi torpeza, pues uno no sabe más que trabajar en el campo y a veces mi torpeza va por delante de mi boca.

– ¡A la paz de Dios, señores!

– Buenos días tenga usted, don José María. – respondieron ambos.

Otros de los allí presentes decidieron no intervenir en aquellas cuitas, pues pareciera que los ánimos no invitaban a ello, y estuvieron más preocupados de disfrutar de la belleza de aquel lugar. Allí estaban don José o don Rafael, que eran más de hablar de política y de otras cuestiones más elevadas que de los temas antes mencionados.

Sin embargo, no todo el protagonismo parecían ejercerlo aquellos tres interlocutores, pues había un niño que prestaba más atención al recuerdo que existía de una joven pareja, aquella que por sus amores perecieron y del que sólo se mostraba una cruz. ¿Por qué aquel símbolo aparecía en aquella gran superficie verde si no guardaba ninguna relación con el conjunto del parque? ¿Por qué el muchacho quería recordar en ese instante la historia de aquellos jóvenes y su postrero final? Aquellas y otras historias le asaltaban entonces mientras contemplaba el diálogo de los principales protagonistas de aquel hermoso parque.

Aquellos dos jóvenes parecían tener miedo a lo que les podría suceder pues estaban tan enamorados que trataban de vencer la enemistad que sus propias familias se tenían. Aquella cruz fue un crudo recuerdo de la tragedia a la que ambos se vieron abocados al pelear por defender la plenitud de sus sentimientos, encontrando su propia muerte. La joven Blanca, hermosa cuyo origen procedía de la vecina Miguelturra, había hecho lo indecible porque su enamorado fuese respetado, pero no tuvo esa fortuna, pues se encontró con la oposición acérrima de su padre, Remondo. Mientras que el joven Sancho había pedido la ayuda de fray Ambrosio para que mediase en aquel conflicto. Nada pudo hacer al respecto pues incluso en el fatal desenlace de ambos enamorados, aquel religioso trató de evitar la ceguera de aquel ofuscado padre, el cual sólo provocó la mayor de las desdichas: sesgó la vida de su propia hija. La reacción del prendado mozo ciudadrealeño no se hizo esperar y fue a vengarse de tal afrenta tratando de asestar un golpe mortal al padre de su asesinada amada, pero él mismo no las tuvo todas consigo pues los soldados que acompañaron a Remondo lancearon al muchacho dándole igualmente muerte. Así ocurrió que en Villa Real se erigiera en el humilladero la cruz de los casados, recordando la triste tragedia acontecida en las inmediaciones de la puerta de Alarcos…»

Aquel relato fue bruscamente interrumpido por el estridente sonido de aquel despertador que un jovencito de diez años había recibido, no muy agradecido, el día de su cumpleaños. Así comenzaba un nuevo día de aquel escolar.

Mientras tanto, el anciano, como ya iba siendo costumbre, había salido de una iglesia que siempre le recordaría a su difunta esposa. La menuda iglesia de la Merced era una parada habitual y casi obligatoria casi todas las semanas del año, aunque, desde hacía un tiempo, ya no se encontraba solo pues gozaba de la compañía de un jovencito, que en más de una ocasión ponía a prueba no sólo su paciencia sino también los conocimientos de los que siempre había hecho gala.

Ese día la primavera se mostraba en todo su esplendor por las calles y parques de Ciudad Real. Las flores hacían acto de presencia en todas las zonas verdes de la ciudad. Nuevamente, en aquella jornada Juana y José tenía un curro al que acudir sin falta y su hijo, que una vez más se había quedado solo sin nadie que se hiciera cargo de él, anhelaba que el abuelo le contase alguna de sus entretenidas historias.

En aquella ocasión, el anciano tenía más que claro su destino, pues a pesar de que los años no pasaban en balde, el buen tiempo le había animado a dar un paseo más largo de lo habitual, dirigiendo a Blasito al lugar que desde hacía más de un siglo era considerado el pulmón de aquella ciudad.

Cruzaron entonces la plazuela de los Mercedarios para dirigirse a la calle donde se encontraba el Obispado y su vecino el antiguo Casino. En ese preciso instante el nieto le indicó que si no se paraban a ver aquel edificio y que le explicase el abuelo lo de las balas de las ventanas que le habían contado. Don Juan José lo emplazó para otra ocasión, siguiendo reconfortado ante el inusitado interés del muchacho. Dejaron entonces a su izquierda el Museo donde el jovencito soñaba con aquellos restos que la ciudad poseía de sus tiempos más remotos e incluso con una colección de insectos de la que se había quedado prendado y que suscitó su curiosidad. ¡No sabía aún la sorpresa que le esperaba más adelante! Los jardines del Prado quedarían a su derecha y en unos metros se encaminaron por la calle de Postas hasta desembocar en la calle de Alarcos, siendo ambas vías de las de mayor antigüedad que tenía aquel callejero capitalino.

Frente a sí se encontrarían con la entrada principal al parque que se había erigido en tiempos del alcalde José Cruz Prado y que llevaba el nombre del ministro Rafael Gasset y Chinchilla, a pesar de que casi siempre era motivo de confusión de muchos visitantes que lo asociaban erróneamente al afamado filósofo y ensayista José Ortega y Gasset.

El rótulo de aquel Parque de Gasset les sirvió como puerta de entrada a aquel mágico mundo en el que las fuentes, las zonas ajardinadas, las esculturas, los paseos, configuraban todos ellos aquella gran superficie verde por la que pasearían durante aquel día.

Sin embargo, el arrugado Juan José tenía claro uno de sus principales objetivos: mostrarle a su nieto alguno de los secretos de aquel lugar, además de oxigenar sus pulmones en lugar tan privilegiado.

Una de las primeras metas sería aproximarse, tras caminar por el paseo de López – Villaseñor y contemplar la deteriorada escultura de José Cruz Prado, a donde se hallaba una hermosa figura de una mujer portando un cántaro a modo de fuente. Aquel lugar era enigmático desde los tiempos en los que el anciano lo vio por primera vez. Siempre sintió curiosidad por aquella belleza tan particular. ¿Estaría aquella figura basada en alguna imagen real o sólo sería fruto de la imaginación de su escultor? Aquello sería un tema muy acertado para ilustrar a su propio nieto, pues el secreto de la muchacha era digno de mención y en ese preciso instante, contemplándola a pocos pasos, don Juan José decidió hacer un alto en el camino y ponerse a la sombra, aunque dirigiendo su mirada hacia aquel bello lugar y entonces orientándose hacia su nieto expresó:

– Siéntate un momento aquí, muchacho, pues uno ya no está para tantos trotes y la caminata que nos hemos dado desde vuestra casa merece como premio buscar una buena sombra como la que tiene este banco. – expresó achacoso el anciano.

– Perdone abuelo si he andado demasiado deprisa y he logrado cansarle en exceso. Aunque aquí en mi mochila tengo un poco de agua, como bien me recordó mi madre que deberíamos traer. ¿Quiere beber un poco?

– No te preocupes, pues nunca tengo queja de ti y sólo querría tener tus años para seguir el ritmo de tus pasos, aunque eso ya no pueda ser. Lo del agua sí que te lo admito, para mojar un poco el gaznate, que ya va haciendo algo de calor y los años pasan, pero nunca van hacia atrás como si tuviéramos una máquina del tiempo. Además, he de decirte que en este parque las cosas han ido cambiando a lo largo de los años, por lo que si ves que me despisto y te cuento algo de otro lugar me avisas. Uno ya tiene una edad.

– Ya, no te preocupes por eso, pues tú sabes más que yo y me gusta lo que me cuentas. Pero ¿aquí hemos parado para descansar o no ha sido casualidad que sea aquí? Siempre que paseamos tienes alguna sorpresa para mí y no creo que ahora sea diferente. ¿No es así, abuelo?

– Veo, muchacho, que una vez más no se te escapa ni una. Cierto es que el lugar no está elegido por capricho, aunque no estemos tan cerca como hubiera querido. Ahora después de que te haya contado algunas cosas, con más calma y cuando haya recuperado un poco el resuello, podrás ver más de cerca lo que en estos momentos pasaré a relatarte.

» Como bien te habrás fijado antes de llegar a este banco, al entrar en el parque, no he optado por irnos directamente por el paseo que teníamos frente a la misma entrada, sino que giré a la derecha. La explicación es más bien sencilla, pues quería recordar a quien fue uno de los principales responsables de la existencia de este parque, alguien a quien la gente quería mucho y que incluso era más conocido por su nombre más familiar, Pepe, que el propio de alguien ilustre, don José. Hablo, por supuesto, del alcalde José Cruz Prado, que en este lugar es recordado con la escultura que hemos visto nada más entrar. Ese ha sido uno de los motivos de sentarnos aquí, pues aquella escultura que ves, a pesar de que los años no pasan en balde, fue hecha en el año de 1941, aunque ya eran otros tiempos y aquel alcalde tristemente falleció en la guerra. Pero su reconocimiento lo tuvo, no sólo por este parque sino también por la vida que le dio a la ciudad cuando él mismo estaba a su cargo, incluso las fiestas y el carnaval tendrían su lugar en este precioso parque.

– Pero, abuelo, estamos a la sombra y el alcalde del que hablas está unos metros más allá, habiendo pasado de refilón sin habernos parado allí. ¿Por qué realmente estamos aquí sentados?

– ¡Ay, Blas, cada vez me recuerdas más a tu madre cuando tenía tu misma edad! No se lo digas nunca, es un secreto entre nosotros para que no nos regañe, aunque ella siempre preguntaba cualquier cosa, adelantándose a lo que iba a explicarle, como también lo haces tú.

– Eso está hecho. Espero no ser ningún incordio para usted, abuelo. ¡No quisiera yo que luego mi madre me regañase porque se enfadó conmigo!

– Nada de eso, chiquillo, sino todo lo contrario. Pero, volviendo a tu pregunta, no es por azar que yo me haya sentado en este banco. Si miras frente a ti, ¿me podrías decir que ves?

– Parece una fuente, ¿no?

– Así es. Pero dime que más ves ahí.

– ¿Tiene forma de mujer? ¿Es eso lo que me preguntas? ¡Y está desnuda! –respondió el muchacho, cuando estaba a punto de sonrojarse.

– ¡Exacto! Todo lo que me has indicado es totalmente correcto. Has dado completamente en el clavo, como tú mismo dirías. De esa fuente en forma de mujer, desnuda, te quería hablar. Es una historia muy hermosa, como la figura que simboliza.

– ¿Qué viene a representar, abuelo?

– Su título es “Alegoría de la Primavera”, y su escultor la trató de reflejar como una mujer joven, recatada, aunque su historia va mucho más allá y por eso necesitaba encontrar un lugar donde sentarme para podértelo explicar mejor.

– ¡Soy todo oídos abuelo!

– Se trata de una joven que, debido a la notoriedad de su propio esposo, siempre se guardó el secreto de su identidad, pues la modelo existió como tal en la realidad, aunque a mí me lo contaron cuando era joven siendo ya aquella mujer algo más entrada en carnes y de más edad, aunque sin haber perdido gran parte de la hermosura a la que el escultor se rindió para plasmarla.

» Decían de ella que ella una mujer muy hacendosa, que incluso muy mañosa en cómo sacaba los puntos a las medias, aunque siempre muy educada y sin decir una palabra más alta que otra…

– Bueno, pero ¿eso que tiene de misterio, abuelo?

– La verdad que poco, salvo lo que te voy a decir ahora a modo de chascarrillo: ¡tenía una relación fuera del matrimonio! Y eso en aquella época no era cosa para tomar a broma sino más bien un riesgo. –expresó casi susurrando el anciano, aunque el comentario no pareció despertar el interés esperado en el muchacho, pues apenas reaccionó al respecto.

– ¡Pues vaya! ¿Eso era todo?

– Ya veo, Blas, que no te pones en mi situación ni en la gente que vivía por entonces en este país. No es todo como ahora que pedís por esa boca y sólo os creéis con derechos sin saber lo que ha costado obtenerlos. Por entonces, la gente se dejaba influenciar mucho por los convencionalismos y el papel de la iglesia era mucho mayor que ahora, sobre todo en el caso de las relaciones entre un hombre y una mujer. Así cuando un hombre tenía una relación extramatrimonial era motivo de presunción incluso, demostrando aún más su hombría, algo que no era cuestionado sino más bien alabado. Pero en el caso de la mujer, quien normalmente dependía de la economía del marido y que tenía como papel fundamental hacerse cargo de las tareas de la casa o de los hijos, ¡eso era harina de otro costal! No sólo estaba mal vista, sino que podía tener muchos y serios problemas y no sólo con el marido sino con todos aquellos que la rodeaban. Por eso te lo digo.

– ¡Uff! ¡¿Cómo ha cambiado todo tanto?!

– Así es, hijo mío. Demasiado para mi gusto, pero es la vida de ahora. Por cierto, incluso me dijeron cuál era su nombre, pero aún considero que eres demasiado joven para revelártelo y espero que, antes de que me vaya a la tumba, te lo pueda desvelar.

– ¡Ay, abuelo! ¡Qué cosas tienes! Eres muy joven aún para eso. –respondió el muchacho, siendo respondido por un tierno gesto de agradecimiento, a lo que siguió una sonrisa cómplice de ambos.

Tras continuar apenas diez minutos más a la sombra y acomodados en aquella poltrona, el anciano había perpetuado el relato sobre la preciosa escultura, aunque ya habían alcanzado el siguiente lugar elegido, aquel que estéticamente no destacaba demasiado, aunque sí encerraba un montón de historias: ¡se encontraban frente al monumento dedicado al conocido como “Cura de los Bichos”!

– …Como te iba diciendo, este hombre, aunque fue sacerdote, le gustó mucho estudiar y coleccionar el comportamiento de una serie de insectos que eran conocidos como coleópteros. Había nacido el 1 de abril de 1855 en un pueblo llamado Pozuelo de Calatrava y en aquellos tiempos los medios que se contaban eran más bien escasos, aunque él había tenido la suerte de nacer en una familia de cierta posición pues su padre era médico venido de Madrid y su madre procedía de una adinerada familia manchega.

» Por ello tuvo la suerte de contar con una educación que para sí la hubieran querido muchos en aquel momento, ya que en España las tasas de analfabetismo por entonces eran muy altas. La influencia familiar tanto en el joven José María como en el resto de sus hermanos a la hora de recibir una educación adecuada, vendría incluso desde su misma casa en la que contaban con una biblioteca propia que el padre se había encargado de fomentar su lectura en todos sus retoños, siendo los temas naturales algo habitual en las estanterías de aquella biblioteca particular.

Este hombre que aquí se recuerda es el mismo que coleccionó y clasificó tantos ejemplares de insectos que llegó a ser considerado un auténtico experto en la materia no sólo en España sino en toda Europa. Además, te gustan mucho sus colecciones pues son aquellas que viste en el Museo que hace poco pasamos por su fachada.

– No sabía abuelo que también tuviera esta escultura aquí. –respondió maravillado y agradecido el mozo.

– De hecho, debido a su gran labor en este mundillo de insectos fue ampliamente reconocido su trabajo tanto en Aragón como en Francia, incluso recibiendo premios y siendo miembro de sociedades nacionales y extranjeras nada menos.

– Gracias abuelo. No sabía tanto de él. Pero su nombre era José María…

– …Hugo de la Fuente Morales o, para abreviar, don José María de la Fuente, conocido como el “Cura de los Bichos”.

– Mejor lo último, porque lo primero es muy largo. Gracias abuelo.

Continuaron entonces su paseo y, deseoso don Juan José de encontrar un lugar de descanso, se encaminaron a uno de los lugares emblemáticos del parque: la Fuente de la Talaverana.

– Muchacho, creo que necesito sentarme un poco. ¿Ves aquellos bancos que hay alrededor de la fuente?

– Sí, abuelo. Supongo que será nuestra siguiente parada, que ya no me engañas. Y algo nuevo me vas a contar.

– Más o menos. No andas desencaminado. Vayamos pues a coger aquel que tiene algo de sombra, pues pronto no tendrá ninguno.

Abuelo y nieto habían llegado a la que en fechas no muy lejanas había sido víctima de un nuevo atentado, provocando serios desperfectos en diversas figuras de la fuente. Su restauración provocaría algunos cambios como la mejora de la fontanería de la fuente para evitar las posibles fugas de agua propias del paso del tiempo, entre otros menesteres. En aquella fuente, en sus bancadas circundantes, volvieron a surgir algunos comentarios oportunos de la historia que rodeaba aquel lugar

– Como puedes ver, Blas, en este lugar, hay mucho color, dibujos y figuras que hacen que sea uno de los más elegidos por la gente para ser visitado. Además, muchos detalles se encuentran por aquí, y algunos te los paso a contar.

» Lo primero que has de saber es que el señor al que se le encargó el diseño de la fuente era un alfarero que venía de Talavera de la Reina. Se llamaba Juan Ruiz de Luna y también este diseño ha sufrido cambios, aunque siga manteniendo la esencia de su creador.

» Por un lado tenemos la propia fuente, que tiene ocho lados, con un surtidor en el centro, cuatro cisnes que lo rodean con otros tantos chorros y en el exterior de forma alterna cuatro ranas de las que también sale agua y cuatro jarrones. Todos ellos con decoración de mosaicos y cerámica talaverana, al igual que donde estamos ahora mismo sentados. Por cierto, ¿reconoces la escena que aquí se muestra en el respaldo en el que estamos apoyados? Dime a qué te suena.

– ¡Ay, abuelo! Ya me quieres pillar otra vez. Pero creo que en esta ocasión vengo preparado. Los personajes con don Quijote y Sancho Panza, y aquí vemos cómo don Quijote es golpeado por las aspas de un molino de viento, pues según se cuenta en el libro los confundía con gigantes y así le fue, que acabó por los suelos.

– Veo que hoy venías más preparado, aunque no sabías donde íbamos a venir. ¿Acaso has leído el Quijote por casualidad?

– Uff. Ese libro es muy gordo para mí, aunque mi madre lo tiene en casa y le gusta leerlo de vez en cuando. En alguno de esos momentos, me lo hizo en voz alta para que yo la escuchara, y el episodio de los molinos era uno de mis favoritos.

– Veo que hasta en eso te pareces a ella, pues también le gustaba mucho cuando yo se lo leía. Aún recuerdo aquellas palabras de don Quijote escritas por don Miguel de Cervantes como si fuera ayer:

«–La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, dónde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es una buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.

–¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza…»

– ¡Sí! ¡Esa misma es la que me leía mi madre!

– ¡Qué gratos recuerdos me trae ese capítulo VIII de la primera parte del Quijote!

Continuó la cháchara entre ambos, hasta que llegó un momento en el que el anciano preguntó a su nieto:

– ¿Qué hora tienes, hijo?

– ¡Las doce y media pasadas, abuelo!

– Uff, ¡se nos pasa el tiempo volando! No quiero que nos pase lo del otro día y que tu madre nos espere en la puerta con un humor de perros y con cara larga. Ya sólo vamos a visitar otro lugar, pues no da tiempo a más. En este parque hay demasiadas cosas que ver: la pérgola, la biblioteca, el palomar, pero en ellas ya no me voy a entretener; aunque la que sí debemos ver, aunque no voy a contarte mucho allí sino de vuelta a casa, es algo que supone un triste recuerdo para aquellos a los que se homenajean. Te hablo de la Cruz de los Casados. ¿La conoces?

– ¡Aún no abuelo!

Aproximábanse a la pérgola cuando el anciano comenzó a relatar aquella desgraciada historia que recordaba mucho a la tragedia de los personajes Romeo y Julieta tan bien inmortalizados por William Shakespeare. Parecía un calco de esta, pues no había sido otra que la inquina de dos familias la que había provocado el fatal desenlace de sus protagonistas.

– Como antes te dije, en esta cruz se recuerda un episodio triste que aconteció hace ya muchos, muchos años. Los protagonistas eran dos jóvenes enamorados. Pareciera esto toda una película, pero no es así. Aquí se recuerda cómo el amor no pudo vencer el odio que dos familias se tenían, una de aquí mismo de Ciudad Real, a la que pertenecía el bien parecido Sancho, y la otra, de la vecina Miguelturra, en la cual había nacido la hermosa Blanca…

– ¡Abuelo…! No te estarás confundiendo de historia, pues yo vi una peli sobre Romeo y Julieta y contaban lo mismo.

– ¡Ay, qué juventud! Te he de decir que “Romeo y Julieta”, los famosos amantes de Verona, fue una obra escrita por un inglés y, sin embargo, la historia que te cuento ocurrió realmente en esta ciudad, allá por el siglo XV. Además, no sé qué película habrás visto, pues si es muy reciente seguro que no se verán con espadas ni con la vestimenta de la época sino con pistolas o cosas así. ¿me equivoco?

– Eso mismo es, abuelo. La de Di Caprio. ¿Acaso no es esa la historia que cuentas?

– Continuemos, que creí que prestabas más atención, pero veo que no. En cuanto a los jóvenes Blanca y Sancho, he de decirte que tuvieron el mismo final que relató más tarde Shakespeare en Verona y el precio que pagaron fue su propia vida, aunque el relato fue tal como sigue…

La visita a aquel testimonio de una tragedia por amor había finalizado. Ambos estaban desandando los pasos que habían iniciado algo más de un par de horas atrás al llegar a aquel parque. Diez minutos después ya lo habían abandonado, aunque el anciano continuase con su historia, antes de adentrarse en las calles de la ciudad y alcanzar la casa de los padres del jovencito.

Llegaron entonces a la Plazuela de los Mercedarios. No era aún la una y media cuando habían alcanzado su objetivo final, y esta vez llegaron a tiempo y libres de recibir cualquier tipo de reproches o regañinas.

– ¡Por fin han llegado los turistas! – exclamó sarcásticamente Adela al verlos franquear la puerta. –Ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡Al aseo a lavarse las manos y pronto os quiero en la mesa! –expresó de forma imperativa, sin dar derecho a réplica.

– Vamos, jovencito, que esta vez nos hemos librado de una buena. –señaló el abuelo a Blas, orientándole hacia el aseo, para evitar cualquier demora a la hora de llegar a la comida.

– ¡Buenos días tengáis, entrañable pareja! –refirió con humor José, dirigiéndoles una mirada cómplice.

Apenas cinco minutos después, la cocina se había convertido nuevamente en el comedor de los cuatro familiares que a su mesa se sentaron.

El humor tiñó las miradas de todos ellos aquel día. Parecía que las cosas funcionaban bien. El nieto era el centro de atención; el abuelo gozaba de la compañía que había perdido tras el fallecimiento de su esposa; y los jóvenes anfitriones estaban gozosos de aquella situación y de sus respectivos momentos personales y profesionales. Nadie pensaría que las cosas pudieran cambiar en algún momento, aunque siempre pudiese haber una espada de Damocles amenazante y al acecho.

MANUEL CABEZAS VELASCO