Apenas habían transcurrido un par de jornadas desde la despedida de Leonor González de su hijo Juan y el resto de su familia y acompañantes. Parecía aquel un viaje sin retorno en el que sus caminos se separarían de forma definitiva. Sin embargo, tras aquellas jornadas la rutina se volvió a instalar en las vidas de Juan de la Sierra y su familia, o por lo menos aquellos que aún estaban próximos a él. Pero una mañana de aquellas en las que uno no espera ningún tipo de contratiempo, el motivo de preocupación del mercader y su esposa no sería la anciana sino los más jóvenes de la casa.

-¿Dónde están nuestros hijos, Beatriz? Aún no he salido de esta casa y no parecen tener demasiada prisa por despertarse. ¿Les ha ocurrido algo esta noche que no me hayas dicho?

-¡No lo sé, amado mío! Estoy en ascuas como tú, pues tampoco los vi. Creí que ya se habían puesto a dar cuenta de los víveres que hay en la mesa de la cocina, aunque según me dijo la cocinera ninguno de los dos aún hizo acto de presencia.

-¡Ve pues a su habitación y averigua lo que ocurre, pues ya tengo demasiadas cosas de qué ocuparme como para estar pendiente de las chiquilladas de dos mocosos!

-¡Está bien, Juan, aunque creo que deberías calmarte antes pues con ese tono de voz no creo que los animes a dar señales de vida mientras estés presente!

-¡Mujer, mujer! Haré lo que me dices, pero no voy a tener tanta paciencia si en cuanto acabe de vestirme para salir a la calle aún no los he tenido frente a mí.

-¡Uff! ¡Cómo anda el señor mercader esta mañana! ¡Vaya humos que gastas! Haré lo que pueda y, mientras tanto, no te quedará nada más que esperarme, amor mío. ¿O acaso te vas a ir sin saber qué pasa? –respondió con ironía su esposa.

Juan giró sobre sus pasos sin mediar más palabras y se encaminó a la habitación donde tenía parte del atuendo que se pondría aquella mañana. Era otro día más de cuentas, de tratos con gente del mundo de los paños: cardadores, tundidores, esquiladores y un largo etcétera. Todos aquellos eran profesionales que, dentro del mundo de la industria textil de la que Juan formaba parte, eran parte imprescindible en el proceso, desde la recogida de la materia prima del mismísimo animal hasta que era depositado en las manos del cliente, o clienta, el producto final definitivamente realizado. En esa cadena, Juan de la Sierra se estaba convirtiendo en un auténtico personaje, pues gozaba de contactos suficientes para empezar a plantearse tener negocios más allá de la ciudad en la que residía. Pero también era padre, además de hijo, y esa mañana a las preocupaciones profesionales se le habían añadido el comportamiento poco habitual de sus dos vástagos, y eso desbarataba parte de los planes que tenía en mente para aquella mañana, y, por supuesto, aún continuaba en su memoria el triste recuerdo que supuso la despedida de su madre, que, entregada a la justicia, estaba encaminando sus pasos hacia la capital toledana.

Seguía recordando a su progenitora y la condena que el tribunal inquisitorial le había formulado, habiendo sido quemada en efigie en la hoguera debido a la ausencia motivada por su huida hacia tierras occidentales. En aquel territorio había vuelto a encontrarse con su tía María, la afamada líder judeoconversa cuyo sobrenombre de “La Cerera” despertaba muchos recelos en varios de los miembros de su comunidad que no entendían ni toleraban un papel tan preeminente ni contestatario de una mujer dentro del mundo judaico, además de haber hecho alarde de su judaísmo llegando a ejercer el rol masculino como representante que presidía la mesa en las festividades que en más de una ocasión celebraban de forma oculta. Ese recelo fue manifestado muy especialmente por un rabí como Fernando de Trujillo, quien la consideraba una intrusa en las funciones que él mismo ejercía, o incluso personajes que actuarían como testigos de la acusación en su proceso inquisitorial como la plañidera Catalina de Zamora o el sempiterno chivato o soplón Fernán Falcón, auténtico dolor de cabeza de su padre Juan Falcón “El Viejo”, que se había convertido en uno de los declarantes habituales que la Inquisición usaba como medio de información de su comunidad, aunque no todo lo que este personaje contase estuviese teñido de una auténtica veracidad.

Cuando estaba imbuido en el trajín que le suponían los números que generaba su negocio de paños, Juan de la Sierra recibió una grata sorpresa: tenía ante sí a lo que más llenaba en ese momento su existencia, que no eran otros que su esposa y sus vástagos. A aquel hosco mercader, que pocas veces hacía alarde de una sonrisa en su faz, le asomó un tenue mohín que denotaba el cambio de talante que aquella presencia había motivado.

-¿Dónde se encontraban, esposa mía? –se dirigió a Beatriz, madre de aquellos dos retoños, que a pesar de la mueca de manifiesta sorpresa que interpretó el padre, no logró engañarla. Sabía que una sombra planeaba aún sobre aquellos ojos negros que, por los recientes acontecimientos, tenían un solo motivo: la ausencia de su madre, su suegra doña Leonor.

-¡Dónde si no iban a estar! En su habitación, aunque escondidos muy conveniente debajo del camastro. –respondió graciosa la progenitora, aunque sin perder ni un ápice el turbio gesto que realmente mostraba su marido.

En ese preciso instante, como si de un resorte se tratara, el silencio de los padres propicio que sus hijos buscasen a su padre, tratándose de abalanzar sobre él, hasta dejarle postrado en su cama.

-Está bien, ya me puedo ir tranquilo. –entendió el gesto de disculpas de sus retoños, dándose por vencido ante tal muestra de cariño– ¡Ya sabéis lo que tenéis que hacer! Mientras tanto, yo iré en busca de los vendedores de lana que necesito para un nuevo mercado que quiero abrir, a pesar de las normativas que nos imponen los Reyes que se llaman católicos. Después ya vendrán el tejido de aquellas piezas con la ayuda de los tiradores que mis hermanos bien conocen, al igual que el posterior teñido del que se hagan cargo los tintoreros. Pero, lo primero es lo primero, procurar la lana y poner la maquinaria a rodar… –dirigiéndose entonces a su esposa.

-No vas a parar nunca, ¿verdad? ¿A dónde quieres ir esta vez Juan si puede saberse? ¿Acaso no tienes suficiente con mantener lo que tienes en Ciudad Real y parte de La Mancha? ¿O es que tu familia no tiene nada que decir al respecto? –interrogó con cierto tono de queja aquella mujer que había logrado que el mercader sentara por fin la cabeza y que se convirtiera en padre, aunque Beatriz quería más, era una mujer a la que nos niños le encantaban y que su familia debía ser al menos comparable a la que había tenido su propio marido, rodeado de hermanos y hermanas.

-Mujer, tienes todo el derecho del mundo a quejarte y motivos no te sobran. Sabes perfectamente que mi madre era muy importante para mí y ahora no sé qué es de ella, aunque sí sepa desgraciadamente cuál será su final, pues en las cosas de la Iglesia de los cristianos y, más con la Inquisición, escasa confianza puedo depositar. Supongo que irá a parar a una de esas cárceles secretas que los del Santo Oficio tienen para dar escarmiento y con saña a todos los que han sido acusados o son sospechosos de herejía y, te recuerdo, que ella ya fue condenada cuando el tribunal estaba en Ciudad Real. En cuanto a que te sientes abandonada, nada más lejos de mi intención es provocar ese sentimiento, pero los negocios de los que me hago cargo, con la ayuda de mis hermanos, requieren mucho tiempo y los Reyes que nos gobiernan se han empeñado en ponernos trabas para que no ganemos tanto con nuestras ventas ni tampoco realicemos negocios más allá del territorio que habitualmente controlamos, aunque parezca realmente que son las justicias de Ciudad Real las que han querido maniatarme con sanciones en el tejido y tintura de los paños que nosotros fabricamos porque no cumplíamos con las ordenanzas. ¡Habrase visto tanta envidia sobre nosotros por la prosperidad alcanzada! Sin embargo, cuando me vi obligado a buscar a mi madre camino de Portugal y estuvimos alojados en Fregenal de la Sierra, la tierra que me vio nacer como tú bien sabes, logré recuperar algunos de los contactos que había tenido mi padre y también volver a reconocer las rutas con el fin de poder usarlas para futuros tratos que pudiera realizar. ¡Aquellos malditos religiosos y los soberanos que tenemos me deben eso al menos! Aunque requiera de permisos para continuar con nuestra actividad, quiero al menos entablar negocios con Portugal para dar salida a nuestras mercancías, pues nuestros paños están en muy buena posición para competir y darnos grandes beneficios al respecto. Aún no hay nada seguro, pues se requieren autorizaciones y eso llevará un tiempo, e incluso he puesto mis ojos para que el propio monarca luso pueda entrar en mi cartera de posibles clientes. ¿Crees que debo perder una oportunidad como esa, amada mía? –de manera reflexiva, aunque enérgica Juan fue detallando a su esposa los motivos de sus aspiraciones más allá de las tierras del Campo de Calatrava e incluso del mismísimo arzobispado de Toledo.

-Veo, como es costumbre en ti, que en nada te voy a poder cambiar, pues todo lo tienes bien atado y has sabido moverte como sólo lo saber hacer tú, con discreción y eficacia, yendo directamente al grano y como pez en el agua. Espero, con todo ello, querido esposo, que honres al menos con parte de tu tiempo a esta familia que tanto te quiere y, por supuesto, te necesita, y que no arriesgues un ápice tu vida si no es por la defensa de los tuyos y no por la simple venta ni de cuatro ni de cien paños más. –refirió su esposa a modo de reproche, tratando incluso de contener alguna lágrima ante la impotencia que en ese momento sentía.

-¡Ven aquí, Beatriz mía! ¿Cómo iba a abandonarte si eres el primer rayo de sol de mis días y la almohada donde reposo todas mis noches? En cuanto a los negocios, sólo son eso, aunque nos ayuden a seguir adelante y en este caso merece la pena apostar por ello pues los tiempos que vienen no creo que sean mejores para nosotros. –tras responder y al ver el desconsuelo de su amada, el mercader la atrajo para sí, estrechando sus labios con los de ella hasta que ambos se mezclaron en un apasionado beso.

En ese preciso instante, unas leves risitas se oyeron a la espalda de aquella hermosa mujer, asomándose levemente por el resquicio que aún dejaba la puerta que había quedado entreabierta; a lo cual ella señaló:

– ¿Qué hacéis ahí aún parados? ¡Ya estáis tardando y marchad directos a la cocina que el desayuno os espera! Si cuando baje no os lo habéis comido, tendréis que dejarlo hasta mañana. –mirando fijamente a ambos, aunque sólo fuese una pose, estos salieron despavoridos escaleras abajo tras haber entendido perfectamente el mensaje de su madre. Mientras, la puerta de la habitación se cerraba y aquel beso entre los esposos tuvo su ardorosa continuación entre las sábanas de su cama.

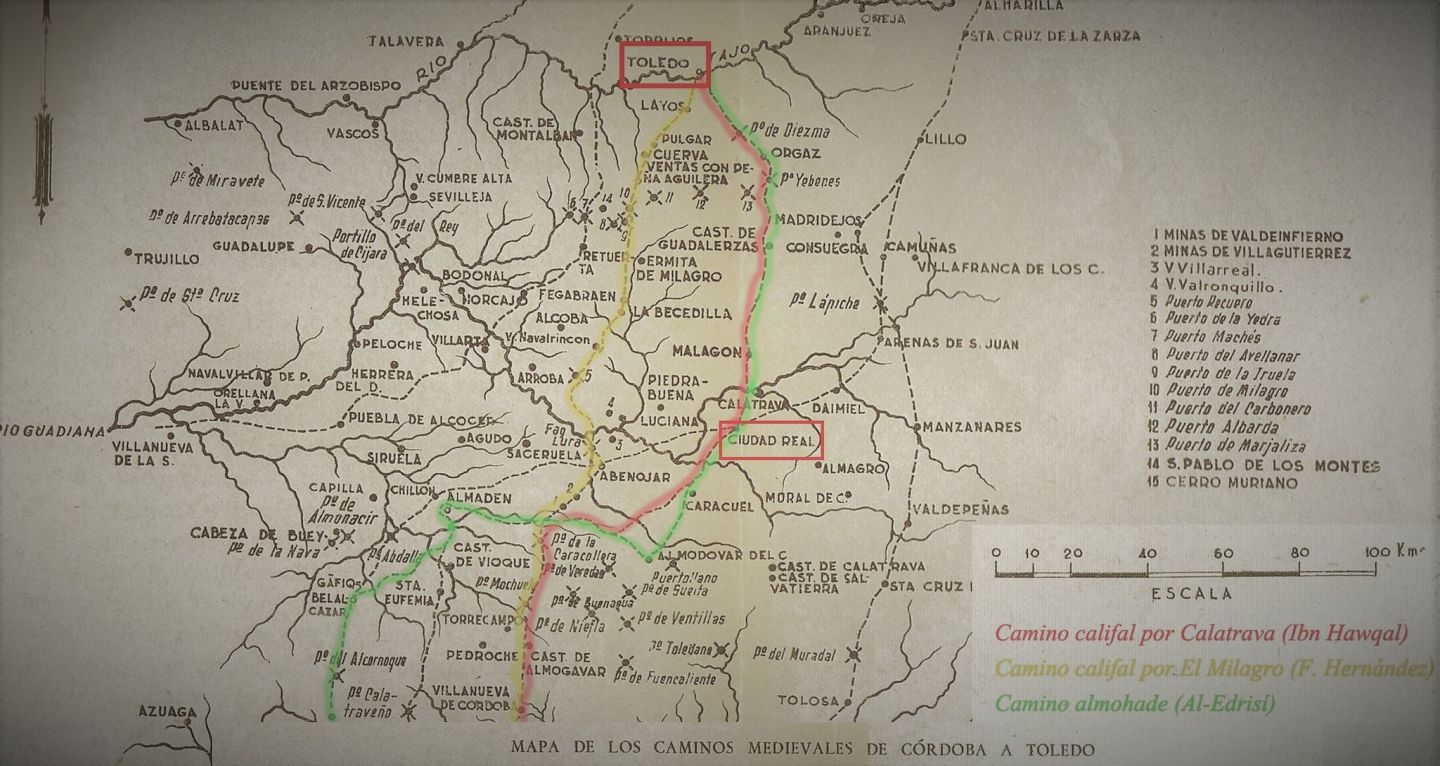

Lejos de allí, el viaje hacia la gran ciudad castellana había seguido el rumbo previsto y, tras haber abandonado la población de Los Yébenes, los acompañantes de Leonor González se habían percatado de que la ciudad que se mostraba frente a ellos era aquella que aparecía circundada por las aguas del río Tajo y su imponente estampa ponía de manifiesto la importancia de aquella ciudad, Toledo. Mientras aquellos sabuesos revelaban con cierta ironía un rostro sonriente ante la finalización del deber cumplido, la anciana ciudadrealeña mostró una faz de circunstancias, como si aquel viaje con trágico final estuviese a punto de concluir. Aquella mujer que habíase casado con un hombre tranquilo, que dio a luz a varios vástagos que seguirían la tradición familiar en cuanto a las actividades mercantiles que ejercerían para subsistir, aunque cada uno haciendo gala de su propia personalidad, sabía que estaba alcanzando el final de sus días, y que jamás podría volver a ver a ninguno de los suyos, pues aquella entrañable despedida de su amado Juan sería el último contacto con el ojito derecho que llevaba su sangre. ¿Qué más podría hacer entonces sino someterse a los designios de su propio destino? ¿O acaso aún tenía algún atisbo de esperanza para regresar con vida de aquella tortuosa travesía? Ella misma sabía, con toda certeza, que la respuesta era “no” rotundo y que poco podría hacer para alterar el rumbo de los acontecimientos que la habían abocado a su muerte. Para ello tendría como preludio la animadversión de aquellos “demonios custodios” que la acompañaron desde que abandonara Ciudad Real días atrás. Aquellas últimas jornadas de su existencia no podrían desembocar nada más que en volver a ver a su amado esposo, aunque ya sus cuerpos materiales apareciesen separados por cientos de leguas y de las jornadas que habían separado el fin de sus propias existencias.

-¡Abuelita, abuelita, ya va llegando tu hoooora! –se dirigió en tono de mofa uno de los guardianes que habían escoltado a Leonor González desde la ciudad que la vio nacer hasta la imponente capital del otrora reino visigodo. Sabía ella misma, sin necesidad del sarcasmo de aquellos vigilantes, que su tiempo en esta vida estaba tocando a su fin, que aquella despedida de su hijo Juan sería la última imagen que retuviera de su familia. ¡Lástima no haber podido ver entonces a sus hermanas María y Elvira para alimentarse de la fuerza que ellas poseían! Sin embargo, aquellos tiempos en los que la estirpe judaica pasaba por sus peores momentos no invitaban a la esperanza en encontrar nada mejor y quizá la suerte de sus hermanas no fuese pronto muy distinta de la suya. Aquella vieja hizo caso omiso de aquel comentario del muchacho aún imberbe que estaba todavía en la edad de encontrar esposa, aunque por el poco seso que había mostrado y lo poco agraciado de su rostro, su futuro amoroso parecía estar aún muy lejos.

-¡Calla de una vez muchacho y ayuda a la anciana a salir de su celda! ¿Acaso no ves que no puede ni con su alma y que no podrá hacerlo sola? ¡Qué más te puede dar a ti el futuro que tenga ella si ya lo sabe desde que nos vio hace unas jornadas! Lleva tanta vida a sus espaldas que no sólo yo mismo ni tan siquiera tú nunca llegarás a disfrutar si tus sesos discurren tan poco como ahora. Busquemos el lugar convenido donde dejarla, la iglesia de San Justo según me dijeron, aunque haríamos bien en preguntar pues no me apetece que la noche nos atrape por las callejas de Toledo que dibujan tantos vericuetos que puedan llegar a esconder más de una desagradable sorpresa. ¡Basta ya de perder el tiempo, maldito bastardo! –recriminó el más veterano, apiadándose de aquella mujer al que tan largo trayecto la había consumido quizá en exceso, y encarándose con el compañero de terna que le había tocado en suerte, un golfillo de la calle que había encontrado este trabajo junto a él por los medios que ni él mismo hubiese podido imaginar.

El gesto de agradecimiento de aquella mujer no se hizo esperar, a pesar de que aquel que tan bien la trataba la iba a entregar a las peores garras, aquellas que la habían condenado años atrás tras su huida de Ciudad Real y que, sin remisión, la abocaban al más amargo de los destinos. ¿Querría ella ablandar los corazones de aquellos despiadados Hombres de la Cruz o sencillamente se mantendría en sus trece y no renunciaría a su identidad de judía? Las fuerzas que aún poseía las reservó para la posible larga espera que aquellos retorcidos religiosos le tendrían deparada. Poco quedaba ya para que sus maltrechos huesos quedasen alojados en una incomunicada sala, sin ninguna seña de identidad que recordase a aquella coqueta mujer de la que se enamorase décadas atrás Alonso González del Frexinal. Sabía muy bien que desde que fue condenada por hereje y apóstata sus horas estaban contadas y cualquier atisbo de piedad por parte de la Iglesia ya estaba lejos de ponerse de manifiesto. Era relajada y había sido condenada in absentia un 24 de febrero de 1484. Dos años después aún seguía viva gracias a la inestimable ayuda de su hermana María, que siempre había estado presente en los peores trances de su existencia, y con la que se encaminó a tierras de Portugal para evitar que llegase a buen puerto aquella condena que ambas habían recibido. Ya poco más podía pedir salvo encontrar un remanso de paz que la condujese a reunirse con su añorado esposo. En aquella ensoñación con los recuerdos familiares hechos presente estaba aquella anciana, cuando sus acompañantes encontraron el lugar de destino donde ella sería una nueva huésped.

MANUEL CABEZAS VELASCO

Interesante. Y es que cuando se busca información sobre los caminos de Córdoba a la Meseta en la Edad Media, raro es no toparse con Idrisi…..

Gracias de nuevo Charles. Nos vemos en el próximo.