– ¿Qué pretendéis de mí, Juan? -le inquiría, en una mezcla de sollozos y quejas, su madre. Estaba apenada por saber que su hijo había cedido ante el empuje de los Hombres de la Cruz y desoía los dictados de la ley de Moisés.

-Señora, madre, sólo busco lo mejor para vos -contestó titubeante su hijo.

-Pero … ¿qué es lo que me deseáis? ¿Acaso esperáis que reniegue de la fe que nos inculcaron nuestros antepasados? ¿Queréis que mancille la memoria de vuestro propio padre? ¿No comprendéis el gran sacrificio que para vuestra familia ha sido alejarse de todo aquello que me proponéis? Soy esposa, madre e hija de seguidores de la ley de Moisés y tú… ¿en qué te convertiste? ¿es que acaso deseas que yo haga lo mismo? -su madre le recriminaba apesadumbrada.

-Creo que necesitáis un descanso y, para ello, volver a la tierra que os vio nacer. ¡Redimíos de todo lo que pudiera impedir vuestro feliz regreso y veréis como no corréis ningún tipo de peligro! -Juan trataba insistentemente de convencer a su madre de la necesidad de que le acompañara en su retorno.

-¡Está bien, hijo mío, volveré contigo! -con una gran amargura y un profundo dolor, Leonor González, viuda que fuera esposa de Alonso González del Frexinal, aceptaba con reticencias el fatal destino al que le enviaba su propio vástago. Ya tendría tiempo durante aquel regreso de tierras portuguesas para recordar todos los días en que, junto a su marido, había residido en su localidad natal.

Las jornadas transcurridas desde que partió de Ciudad Real para ir en la búsqueda de su madre, había llevado a Juan de la Sierra a pensar cuáles serían las más oportunas palabras con las que tratar de convencer a aquella mujer que le había dado el ser.

La vida del mercader Juan no siempre estuvo repleta de disyuntivas; no tenía que elegir entre el querer y el poder. Sin embargo, en aquel momento todo parecía que iba en su contra. Su familia corría serio peligro si no se plegaba a las condiciones que el Santo Oficio le había impuesto. Debía regresar con su madre para que sus problemas económicos no iniciasen una escalada que diesen al traste con todo el comercio de paños que tanto esfuerzo le había costado levantar, aunque él mismo no había sido el que iniciase el negocio familiar, sino que ya era una tradición que constituía la continuación de la de su propio padre.

En aquel momento, su madre debía entender lo que estaba pasando, aunque, al haberse convertido y plegado a las imposiciones inquisitoriales, sentía que la había traicionado.

No era una cuestión baladí aquella travesía en la que se había visto obligado a pedir un salvoconducto en Sevilla con el fin de iniciar aquellas pesquisas. Además, el cometido no era un plato de buen gusto pues el compromiso adquirido supondría el retorno de su madre a las tierras de las que huyó por sentirse perseguida por la sola defensa de sus creencias.

Él mismo había renunciado a aquellas, se consideraba un renegado, al igual que sus hermanos, que prefirieron seguir manteniendo la situación de privilegio en el mercado de paños en Ciudad Real, antes que proteger a aquella que llevaba su sangre con la renuncia a su busca.

Juan sabía perfectamente donde encontrarla, a pesar de todo. Sus padres se habían marchado junto con demás familiares hacia tierras del reino de Sevilla y posteriormente a Portugal. Entre aquellos acompañantes sobresalía una figura que no pasaba desapercibida, la de su tía María, aquella que era conocida como “La Cerera”, y que nunca perdonaría la afrenta que para los suyos supuso que Juan se mantuviese en su ciudad, sometiéndose a las condiciones que la Inquisición había implantado durante su período de gracia. Su esposa Beatriz también se había quedado, y sus niñas, por descontado.

La partida hacia el corazón de su madre supondría más de un quebradero de cabeza para el trapero, pero no tenía otra posibilidad de mantener su estatus sino con el regreso de quien la tuvo en su propio vientre.

El trayecto que había realizado Juan de la Sierra para convencer a su progenitora para hacerla volver a Ciudad Real no había sido fácil, sino que más bien estuvo lleno de trabas y condicionamientos. Él era mercader, los paños eran su vida y su sustento. Había abandonado cualquier atisbo del ejercicio de la fe judaica para sobrevivir. Todo ello le hizo alejarse de las creencias de su propia familia, de sus antepasados, y era una tesitura difícil que tenía que sortear… Y, por supuesto, que todo eso le atormentaría en muchas ocasiones.

Juan se había marcado como objetivo negociar algún día un contrato de venta de paños con el mismísimo rey de Portugal que le supondría unos generosos dividendos para un mercader de una población modesta como Ciudad Real. Sin embargo, esto no era un asunto trivial, puesto que las contraprestaciones que las autoridades de su lugar de origen requerían le condujeron a vender hasta su propia familia. Debía ir a buscar a su propia madre, aquella que le dio el ser, la que estuvo siempre para instruirle en la educación de las miswot, aunque su padre también se había hecho cargo de ello, y otros amigos de la familia ya que vieron las veleidades de las que hacía gala el muchacho pues no siempre cumplió los preceptos mosaicos. Desgraciadamente para él, aquel referente que había sido el trapero don Alfonso González de Frexinal, ya no estaba para darle los buenos consejos que como siempre había hecho -<¡No lo olvides nunca, Juan, si cumples con los preceptos de la Ley y no te desvías del camino, las cosas siempre te irán bien!>, recordaba entonces el mercader la sabiduría de su progenitor-, pues había perdido su vida en 1486 en las llamas de la plaza toledana de Zocodover. Él había sido el principal sacrificado de aquella familia de mercaderes y vendedores de paños y eso siempre Juan lo tendría en cuenta a la hora de mantener su vida a salvo.

Se acercaba el Shabat cuando el hijo de Leonor González había hecho acto de presencia. A pesar de aquella cortante plática que habían mantenido en el momento de su llegada, sabía que para ella era un día especial que debía respetar, aunque él mismo ya hubiese renegado de aquello en multitud de ocasiones para proteger sus propios intereses. Ese día la chimenea iba a dejar de crepitar pues así lo establecía la ley mosaica. Sin embargo, la mesa y los platos de aquella festividad deberían quedar preparados desde el día anterior. El Shabat sólo permitía que las brasas mantuviesen con calor el alimento de ese día, pues tampoco el trabajo estaba permitido. El hamin o potaje de judíos, conocido en Castilla como adafina o “cosa caliente” era el plato más relevante de aquella comida. No engendraba ninguna dificultad para las mujeres que aplicaban las leyes dietéticas como era el caso de la madre de Juan. La cocción en una olla de barro de los diversos ingredientes ya estaba preparada: garbanzos, verduras, hortalizas de temporada, huevos, carne de vaca, carnero o buey, cebollas…, todo aquello componía la amalgama que luego serviría de manjar para ser degustado en el Shabat. A pesar de las circunstancias en la que el recién llegado había encontrado la furtiva morada de su madre, su progenitora le tendió la mano y le invitó a que pudiese recordar aquella festividad que conocía desde niño. La situación se tornó incómoda, y con palabras de cariño el avezado mercader de paños respondió a Leonor:

-Si por mí fuera, allí estaría acompañándote en la mesa. Sé lo que representa para usted la festividad del Shabat. Sin embargo, en estos momentos, sería un auténtico extraño, un gentil, un goy, pues sabe bien que renuncié a ello cuando el Santo Oficio llegó a nuestra amada Ciudad Real. No podría vulnerar lo sagrado de este día y, por ello, no puedo aceptar su ofrecimiento, aunque esté profundamente agradecido por ello. Esperaré a que cumplan con la ley mosaica para retomar nuestra conversación de forma más pausada -poco despues, el hijo abandonó la estancia donde su madre le había acogido, dejando a solas a la viuda.

-¡Está bien, hijo mío! No puedo cambiar en lo que te has convertido, aunque al menos respetes lo que yo soy. Continuaremos hablando más adelante…- respondió una madre apesadumbrada que se había sentido abandonada por el vástago que más le recordaba a su esposo. Tras la partida de su vástago, las lágrimas de ella no se pudieron contener.

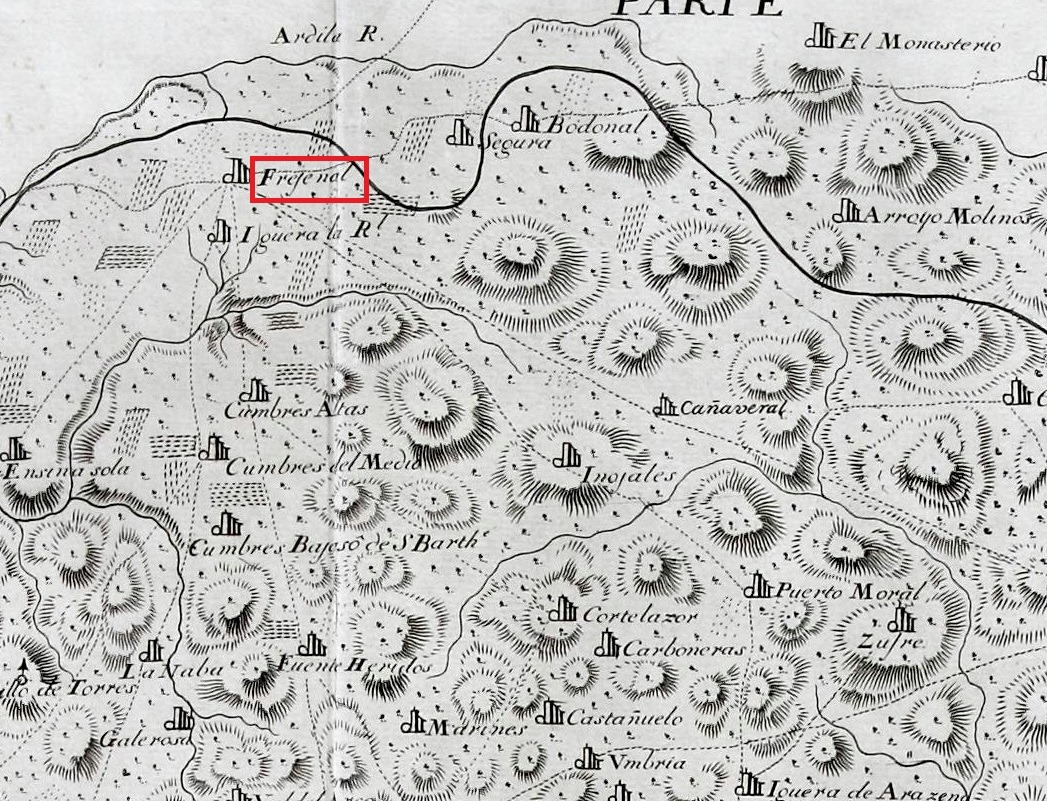

Juan salió de la casa de su madre para encontrar alojamiento donde pasar los días siguientes junto a su esposa Beatriz. Ambos se habían apartado de la senda que su estirpe había trazado durante siglos. Sus padres habían sido víctimas y testigos de sus desvaríos. También pusieron en riesgo su vida, e incluso alguno la perdería a manos de la mismísima Inquisición: era su padre, Alfonso González de Frexinal, aquel pañero originario de una villa del reino de Sevilla que se hallaba enclavada en un espacioso valle circundado de sierras y regada por diversos ríos afluentes del Ardila y Dilo de Fuentes. Cuéntase que en la antigüedad allí se había ubicado la población de Acinipso y que, ya en sus afueras, en un despoblado que era conocido como Valera la Vieja, se situó la prerromana ciudad de Nertobriga.

No era la primera vez que regresaban a las tierras circundadas por la Sierra de Aroche y próximas a la frontera de Portugal. Sin embargo, en aquel momento los intereses de Juan no iban encaminados a proteger su fe mosaica, en la que había tenido sus idas y venidas, sino a su propia familia, pues había contraído matrimonio con Beatriz, y además bajo su responsabilidad se hallaban dos preciosas hijas. La situación era bien distinta respecto a lo acontecido décadas atrás, cuando apenas tenía la edad de sus niñas y ejercía como ayudante testimonial en la venta de paños de su ya difunto padre.

Juan nunca había podido olvidar la multitud de ocasiones en que sus padres contemplaron la manifestación de su rebeldía. Era alguien especial. Su futuro parecía estar destinado a estar repleto de grandes logros, a pesar de pertenecer a una familia de conversos y aunque el coste para ellos fuese tan alto.

Por todo ello, cuando Leonor tuvo frente a sí a su vástago para pedirle que regresara con él a Ciudad Real, nada de aquello le pudo sorprender, aunque sí le entristeció.

Su reacción era la más lógica en ese momento pues la muerte de su esposo Alfonso ya había arrebatado parte del espíritu animoso y optimista de aquella devota dama. La llegada de su hijo para que fuera a rendir cuentas al Santo Oficio por sus creencias judaicas sólo supuso el estilete con el que darle en todo el corazón y arrebatarle cualquier signo de esperanza de que el regreso a su tierra tuviese el mejor de los augurios.

Leonor González, viuda de Alfonso González del Frexinal, siempre había supuesto el contrapeso familiar a su díscola hermana María. Esta última nunca dejó de dar muestras de que sus creencias eran lo primero antes que su propia vida, y por ello siempre hacía gala de su judaísmo poniéndolo por encima de cualquiera, ya fuese cristiano viejo o nuevo. De sobra eran conocidas las envidias que despertaba pues no sólo se había atrevido a huir a tierras lejanas para seguir profesando su fe con las mayores libertades, sino que, a pesar del infortunio que la había traído de vuelta, se convirtió en uno de los pilares fundamentales de su comunidad. Pocos hombres hacían sombra a aquella “tamaña mujer”, como bien la había apodado su compañero de oraciones y gran amigo Sancho de Ciudad. Y eso su hermana Leonor siempre lo había sabido, y por ello siempre ocupaba un lugar especial en su corazón.

MANUEL CABEZAS VELASCO

Debemos actuar en base a nuestros valores. Y el significado de esos valores depende de nuestras creencias. Espléndido…..

Enchante Monsieur Charles. Gracias de nuevo por tus elogios y seguimiento