María Jesús Arenas Toribio.- Viene mi nieto llorando porque su madre le ha quitado el móvil que de vez en cuando le deja para jugar. Le digo que no llore por un simple cacharro, y al hacerlo me viene a la memoria una historia que también me hizo llorar a mí cuando tenía su misma edad. “Ven, que te voy a contar una historia de cuando yo era pequeña.”, – le digo – y le cuento…

Éramos dos hermanas cando estalló la guerra. Yo nací en el 36. Mi padre se tuvo que ir al frente y mi madre se quedó cuidando de nosotras. Se puso a trabajar en el horno de Aureliano y de Pilar “La bollera” en la Calle Dulcinea del Toboso, que ya no existe. Mi madre no quería dinero, sólo comida porque no había. Nos daban de comer a mi madre, a mi hermana y a mí. Así íbamos marchando. Nos fuimos a vivir muy cerca de allí; a casa de mi tía Dolores, hermana de mi madre, en la Calle Madrilas, nº 13, frente al Torreón. Allí había un portón grande y pasábamos a jugar. Cerca estaba la Calle de la Palma y la Plazuela del Hospicio, donde sólo había casas donde vivían mujeres de vida alegre. Mi tía tenía en su casa una tienda de comestibles y ultramarinos que marchaba bien. Pero su marido, mi tío Martín, se puso enfermo. Estaba asustado por si se lo llevaban a la guerra. Así que fue perdiendo el juicio. Un día se tiró al pozo de la casa. Entonces mi tía decidió cerrar la tienda y cogerse una portería para sobrevivir mejor. Cuando acabó la guerra, mis tíos se fueron a vivir a la portería de la casa de la Calle María Cristina nº 8, que era una casa muy grande de tres plantas y un piso de buhardillas. Mi padre volvió de la guerra y alquiló una casa en la Plazuela de San Antón. Así, después de vivir varios años con mis tíos, nos separamos de mi tía.

Aquel era un tiempo de escasez y de hambre y en mi casa había pocos haberes, sobre todo ahora que la familia iba a aumentar. Por eso yo quería estar siempre con mi tía Dolores, en la portería de aquella casa tan grande, porque tenía siempre mucha comida y más comodidades que en mi casa.Al principio iba a la portería de mi tía de visita. Cuando mi madre pasaba a recogerme, yo lloraba mucho. De vuelta a casa de mis padres pasábamos por la fragua de Atene, en la Calle Toledo donde mi madre dejaba unas planchas de hierro para que las arreglara. En la Calle de la Luz saludábamos al Cascarillas, un señor mayor que iba por las casas recogiendo cáscaras para los animales. Y volviendo hacia la Plazuela de San Antón nos encontrábamos muchas veces con Mercedes que tenía un patio lleno de flores. En Mayo nos daba buenos ramos para que fuéramos a llevárselos a la Virgen. De vez en cuando, por alguna de las callejas se podía ver a Farruco que venía de Miguelturra a pedir. Cuando encontraba alguna burra cargada de cántaras de leche se acercaba a ella y le decía: “Hermana mía, eres más perra que yo”, y levantándole el rabo, le daba un beso en el culo. No era extraño encontrarse con el paragüero, el trapero, el afilador, el lañador o el pelliquero, voceando por las calles: “¡El pelliquero! ¡Se compran pieles de conejo y de liebre!¿quién vende?” Algún vecino salía entonces con una pellica desollada días atrás para sacarse unas perras, y más de una vez alguno vendió la piel de un gato, dándole al pelliquero gato por liebre.

Una noche, mi madre se puso mala y me mandó a casa de mi tía Dolores a por un medicamento. Al salir a la calle me daba miedo de los fantasmas, porque la gente decía que habían visto alguno salir de la oscuridad. Luego supe que esos fantasmas eran personas escondidas en las casas por miedo a que los llevaran a la guerra. Las calles tenían muy poca luz. A veces había que hablar en voz alta para no chocarse con alguien. Llegando al edificio de mi tía, tocaba las palmas para que viniera Agapito, el sereno,a abrirme la puerta principal. Al instante se oían los golpes de su chuzo en el suelo para avisar de que ya llegaba.

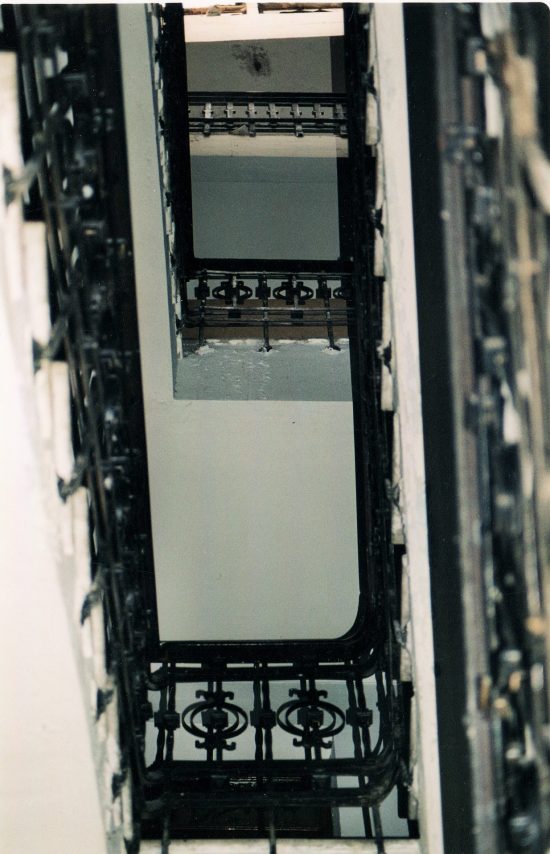

Con el tiempo, las visitas a casa de mi tía se hicieron más largas. Me quedaba algunas temporadas a vivir en su casa. El edificio en el que estaba la portería me gustaba mucho, era grandísimo. En la planta baja había un comercio, El capricho, que se dedicaba a la venta al por menor y mayor de ropa, droguería, etc. Allí trabajaba Clotildo que era el que más gusto tenía poniendo escaparates. En el sótano hicieron una ampliación para vender ropa hecha. En el edificio vivía un dentista, Don Francisco y su mujer Doña Pepa. También vivían dos hermanos médicos, el Dr. Antonio Ayuga, ginecólogo, y Dr. Casto Ayuga, pediatra. En el segundo vivía la viuda de Serrano, una señora que tenía una zapatería en esa misma calle, en el edificio de enfrente. Tenía tres hijas. En el tercer piso tenía casa el Sr. Berlanga que vivía fuera y venía de vez en cuando. Mi tía le cuidaba el piso. También en el tercer piso vivía el alcalde, Sr. José Navas y su señora, Doña Leonor. Tenían un hijo que se llamaba Manolito. Y también vivía con ellos un niño polaco de acogida durante la guerra mundial. Tenían mucha servidumbre, una niñera, una cocinera, una criada, una costurera, una lavandera. Encima del tercer piso había unas buhardillas. Cada vecino tenía una como trastero. En una de ellas tenían habitación mis tíos. Por el día trabajaban y vivían en la portería, en la planta baja, y por las noches subían a dormir a su buhardilla. A mí me daba mucha curiosidad saber qué habría en las otras buhardillas, pero estaban cerradas…

Estando con mi tía, yo la ayudaba mucho. Me levantaba muy temprano, de noche, con mi prima, y fregábamos a mano y de rodillas toda la escalera y el portal, de arriba abajo, con estropajo y asperón. Ayudaba a mi tía en todo lo que podía y la acompañaba a casa de señoras de bien para que mi tía las peinara. Mi tío, al acabar la guerra se recuperó. Y empezó a trabajar en los fielatos de la ciudad como cobrador de arbitrios. Mi tía hacía la comida y yo se la llevaba a mi tío en una tartera metida en un esportillo.Los fielatos estaban en las zonas de acceso a la ciudad. Allí llegaban carros desde las huertas u otros pueblos, cargados de productos del campo. Antes de entrar a la ciudad, mi tíol es cobraba una tasa municipal para poder vender la mercancía. Unas veces tenía que ir a la Puerta de Toledo, otras a la de la Mata, otras a Santa María. Mi tío me subía a lo alto de la Puerta de Toledo y desde ella podía ver la ciudad. En la puerta había una abertura estrecha que servía, en otros tiempos, para subir y bajar el rastrillo.

Un día, cuando venía del fielato, me dijo la niñera de la Sra. Serrano, del segundo piso: -“Marujita, ¿te vienes conmigo a la buhardilla?” Le dije que sí, para ayudarla en lo que necesitara. Cuando subimos y abrió la puerta de la buhardilla, me quedé asombrada de todos los cacharros que había. Alfombras, sillas, lámparas viejas, sillones, una bicicleta…, y muchos juguetes. Entre todos ellos el que más me llamó la atención fue un pianito azul. Cuando la chica vio lo que me gustaba, me dijo si me lo quería llevar. Yo creía que se estaba riendo de mí.Pero al ver que yo me ponía contenta, ella se alegró, y le dije que sí lo quería. Lo cogí. Me temblaban las manos de lo contenta que estaba. Bajé las escaleras y se lo enseñé a mi tía. “Tía Dolores, mira lo que me ha dado Francisca.” “Pero nena -me dijo mi tía-¿no habrás entrado tú sin pedir permiso?”“No tía, me lo ha dado la niñera de la Sra. Serrano. Me voy a mi casa corriendo para enseñárselo a mi madre y a mi hermana.”

Salí corriendo de la Calle María Cristina hasta la Plazuela de San Antón, sin pararme ni descansar, loca de alegría. Llegué y se lo enseñé a mi madre y a mi hermana. Mi hermana, loca como yo, tocaba las palmas. Nos pusimos a jugar con el piano. A tocar, aunque no sacábamos ninguna melodía porque no sabíamos tocar. Así jugábamos todos los días. Pero un día, mi hermana y yo reñimos por el piano. Ella quería tocar más, porque era mayor, y yo no la quería dejar porque aunque era la pequeña, el piano era mío. Empezamos a discutir y a reñir. Y mi madre, harta de oírnos, llegó hecha una furia diciendo: “¡Pero qué es lo que pasa aquí!¿No os da vergüenza, reñir las hermanas por un piano?” “Pero madre, es que me lo quería quitar” Y mi hermana decía: “¡Y tú no me lo querías dejar!”. Y mi madre harta de oírnos, cogió el piano, lo subió para arriba y lo estrelló contra el suelo bailando el saca tacón, saca tacón encima de él. Qué pena y qué tristeza me quedó en el corazón. Mi pobre piano, hecho polvo.

Al terminar de contarle la historia, mi nieto me preguntó enfadado: ¿Pero por qué rompió el piano? Esa misma pregunta me hice yo durante mucho tiempo, sin encontrarle ninguna respuesta. Pero ahora, que lo veo con otros ojos, soy capaz de encontrar alguna enseñanza en lo que hizo mi madre. “El tiempo -le digo a mi nieto- te enseña que es preferible una regañina a tiempo aunque en ese momento no entiendas que tus padres lo hacen por tu bien.Aprendí que no es bueno tener apego a las cosas, porque la vida dura muy poco y todo se queda aquí cuando nos vamos.”

Han pasado muchos años y sigo recordando aquel pianito azul de mis sueños de niña. Nunca recibí lecciones de piano ni volví a tener uno entre mis manos, y sin embargo, aprendí una lección inolvidable gracias a aquel pequeño y desvencijado pianito de color azul.

Bonita historia, si señor, pero los niños seguirán comiéndose el tarro con los móviles desde pequeñitos y, cuidado con romperselos o quitárselos, basándose en la protección del menor te pueden hasta llevar al paredón, es lo que toca.