Francisco Colás escribe cuentos en Vida Manchega: “Memorias viejas”, un amor despechado con final en suicidio (30-12-1918); “La amargura del pasado”, verbena en Madrid, mujer atractiva cuyo novio no vuelve de la guerra de África, en fin, el peso del pasado, (5-9-1919); o “El último triunfo”, historia de amor en el mundo del teatro que acaba en tragedia (25-06-1920).

Por otro lado, su pensamiento madura y trata la situación España desde una óptica de progreso social, con un componente crítico importante. Por ejemplo, en otros tres artículos que aparecen también en Vida Manchega: “La abulia de la raza” (5-4-1919), “Plagas nacionales” (5-8-1919) y “Las exequias fúnebres” (10-01-1920). España, indica, no es un país de esencias democráticas. Es verdad que hay un “procedimiento gubernamental democrático”, pero en el fondo la masa social sigue “irreaccionable o inconsciente”, ese procedimiento “nos viene ancho a la mayoría de los españoles”. Les ha costado el advenimiento de las democracias un siglo largo de luchas, motines y revueltas. Y, puede afirmarse, que aún no han acabado de llegar, pues tras cien años su encarnación en la sangre y el alma del cuerpo social está lejos de llegar. Hay una tremenda interrogación: ¿dónde nos ha de llevar el día en cuya noche tempestuosa penetramos? ¿Cuándo la luz del sol de la justicia brillará tranquila sobre las dormidas aguas de una sociedad nueva e ideal?

¿Revolución o dictadura?, se pregunta. En algunas partes de España hay un pavoroso problema social y no hay autoridad suficiente para volver a su cauce los egoísmos despertados. Cada crisis política es un parto más laborioso, cada una de ellas tiene un resultado más ineficaz cuando no es más ridículo. Hay “mucha pompa y mucho vacío, muchas palabras y pocos hechos, muchos egoísmos y pocas ideas…”.

Critica lo que pasa en Barcelona, verdaderamente monstruoso. Es el crimen organizado y el asesinato vulgar disfrazado de lucha social. Y termina con el aserto, envuelto en sorna, del cambio de modelo. Los representantes de las izquierdas españolas, que antes seguían el modelo político inglés, cambian de prototipo y de la “brumosa Albión” pasan a la “Rusia helada de las leyendas zaristas y la revolución bolchevique”: “Hoy cuando se encumbre a un hombre de gobierno, se le debe decir que ha estrechado la mano de Trotsky y Lenine. Y bajo este punto de vista nuestros mejores estadistas serán Pestaña, el Noy del Sacre y en Ciudad Real el insigne Agapito de los bigotes carbonarios”.

También se ocupa del estado del mundo tras el final de la Gran Guerra, con el artículo “La paz” (Vida Manchega, 5-7-1919). Analiza la rendición de Alemania, la firma del tratado de paz y el hundimiento de la flota por parte de los marinos alemanes que debía ser entregada a los aliados. Y se manifiesta antibelicista: “He aquí las justicias de la guerra, de todas las guerras, que ojalá se hubieran hundido para siempre con los cañones de esos buques alemanes”.

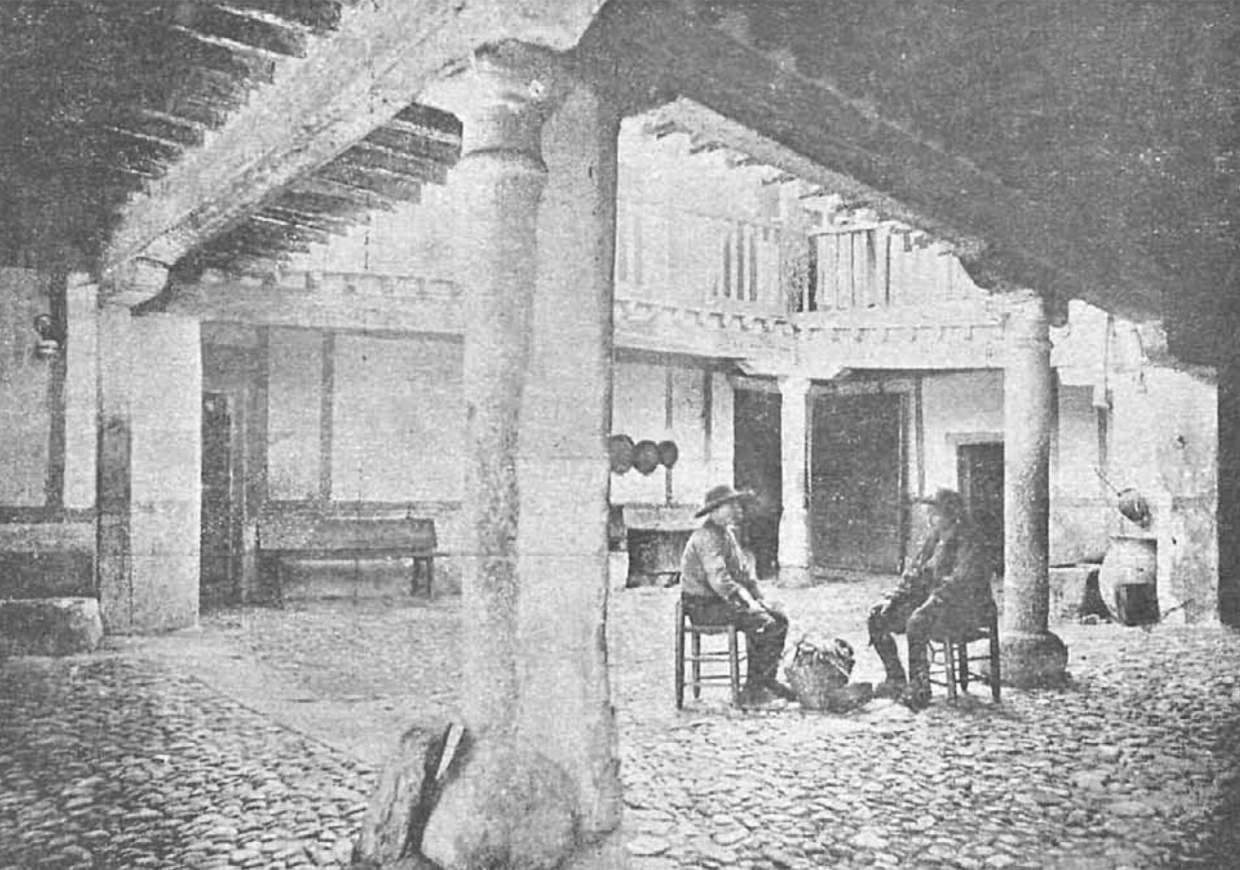

Otras temáticas le llevan a Madrid con su artículo dedicado a una gran vía (“Siluetas de la Corte. La Castellana”, La Ilustración Española y Americana, 8-4-1919); Toledo, con la Posada del Sevillano (“Restos de una novela”, Vida Manchega, 31-7-1919); o Ciudad Real, con un escrito dedicado a la Semana Santa (“Semana de Pasión y Muerte”, Vida Manchega, 10-4-1920). La Castellana no es otra cosa para Colás que un paseo provinciano en día festivo, un paseo que nosotros hemos visto muchas veces siempre distinto y siempre igual. En ella nada hiere, todo es placidez y produce una “grata sedación de espíritu”, a dos pasos de la vorágine de las calles céntricas. Todo es amigo, como el paseo provinciano que añoran los que llegan de fuera: “es el mágico mundo de las cosas sin importancia que forman la trabazón de nuestra vida íntima; es el mundo amable en donde los espíritus se rozan al pasar, donde todos los ojos llevan una mirada acariciante, donde todas las bocas llevan en los labios un adiós sin palabras que sabemos recoger”.

Respecto a la posada toledana, que identifica con el mundo cervantino, recuerda obras y personajes y describe como era su mundo. Allí está presente la “mayor beldad que en tiempo alguno fue celebrada por arrieros y traginaníes andaluces, por hidalgos castellanos, por todos aquellos que una vez, tan siquiera, viéronla humilde, callada y pudibunda, recorrer el zaguán de la posada, el patio de la misma, los corredores altos de barandilla de madera, atenta siempre a sus quehaceres, sin que el son de un requiebro lanzado al paso, hiciérala levantar los ojos del suelo, ni alterar en lo más mínimo la serena limpidez de su mirada”.

Y está también su Ciudad Real, con la descripción de Semana Santa. No pueden tocarse las campanas, se cubren los barrocos ornamentos de los altares con sudario morado, se seca el agua bendita en los pocillos de las iglesias y en la torre suena el claquear de la carraca. Ya se sabe, las campanas enmudecen y en las torres de las iglesias se colocan para sustituirlas unos artilugios de madera que avisan de los oficios religiosos. Y tras la reseña, la crítica razonada. Se conmemora la muerte con fiestas suntuosas en que parece no tenerse en cuenta el dolor inmenso de recordar el tormento del salvador. Y todo eso, “Gastando un dineral en fastuosidades, siempre hay en algún rincón trágico de un paseo, un banco misterioso, donde un ser humano murió de hambre y de frío, en el centro mismo de una ciudad cristiana”.

Pero entre sus colaboraciones periodísticas quiero hacer especial mención a su artículo “Las tierras llanas” (La Ilustración Española y Americana, 22-12-1919). En él aprecio con claridad el giro ideológico de Colás y su compromiso social. El marco lo ponen las tierras llanas, La Mancha, que ya trata con frecuencia su amigo Arturo Gómez-Lobo. Primero presenta tierras, animales y hombres, con una patética y desgarradora visión, que le hacen pensar en el llamado problema social. Pues, escribe, “no se debe obligar a una raza a que viva esclava de todo: de una agricultura mísera que hace a los hombres siervos de la usura, de unos impuestos que se llevan con el usurero el pobre resto de unos afanes de dos años por conquistar un pedazo de pan, de unos infames medios de comunicación que encarecen los productos que vienen y reducen a cero el valor de los que se van y, sobre todo, de una absoluta falta de educación, que han de hacer reclamar a estos hombres su derecho a la vida con toda la barbarie de sus egoísmos”.

Por otra parte, esos hombres no saben que en el voto que la ley les concede, que ellos venden en ocasiones por un vaso de vino, está el remedio de muchos de sus males. No obstante, los hombres de las tierras llanas tienen mansedumbre, muestra de que el odio no ha germinado todavía en sus almas, que la ola roja está contenida por la innata bondad. Pero si se les deja abandonados puede llegar la barbarie y entonces no habrá ni fuerza moral ni derecho a levantar su voz contra la ella: “Acontecerá que unos hombres crearon una raza de lobos, y crecieron los lobos y se comieron a los hombres”.